Malgré les différences liées à leur marque de fabrication, les implants cochléaires restent globalement bâtis sur le même schéma.

-

un contour d’oreille (microphone+antenne émettrice).

-

un boitier (processeur vocal).

-

un récepteur interne (antenne réceptrice + porte-électrodes situé dans

l’oreille interne).

Voyons d’un peu plus près la

composition de cet objet technique qu’est l’implant cochléaire.

– la partie externe :

Cette partie apparente

comporte un contour d’oreille dans

le quel se trouvent le microphone et

le processeur interne. Les piles nécessaires au fonctionnement de

cet appareil se place également en arrière du contour d’oreille. C’est

d’ailleurs elles qui sont le plus volumineuses dans cette partie externe. Leur

nombre peut varier suivant la marque de l’implant utilisé. On cherche

actuellement à réduire ce volume et à donner aux appareils une autonomie plus

importante. A noter que le processeur vocal peut parfois se présenter sous la

forme d’un boitier (en photo à droite) que l’on glisse dans la poche.

Certains implantés préfèrent ce mécanisme, notamment pour faire du sport.

Cette partie apparente

comporte un contour d’oreille dans

le quel se trouvent le microphone et

le processeur interne. Les piles nécessaires au fonctionnement de

cet appareil se place également en arrière du contour d’oreille. C’est

d’ailleurs elles qui sont le plus volumineuses dans cette partie externe. Leur

nombre peut varier suivant la marque de l’implant utilisé. On cherche

actuellement à réduire ce volume et à donner aux appareils une autonomie plus

importante. A noter que le processeur vocal peut parfois se présenter sous la

forme d’un boitier (en photo à droite) que l’on glisse dans la poche.

Certains implantés préfèrent ce mécanisme, notamment pour faire du sport.

Quant à l’antenne, elle se fixe au niveau du cuit chevelu par un système d’aimantation avec la partie interne.

– la partie interne :

Photographie de la

partie implantée (Nucléus).

Sources : document

réalisé par les membres du GEORRIC (édité par CCA Groupe)

Quant à la partie sur laquelle se trouve le porte électrode, elle est implantée directement dans l’oreille interne au niveau de la cochlée. La photographie ci-dessous fait d’ailleurs état de la ressemblance et complémentarité entre l’extrémité du porte électrode et la cochlée : un forme enroulée d’escargot.

Cela permet ainsi une meilleure fixation dans l’oreille interne, et donc des résultats plus convaincants.

Chacune de ces électrodes est formé d’un circuit qui doit être minutieusement isolé afin d’empêcher qu’un courant continu ne passe. Dans le cas contraire, on risque d’avoir une corrosion pour l’électrode, voir d’abimer un peu plus le tissu cochléaire.

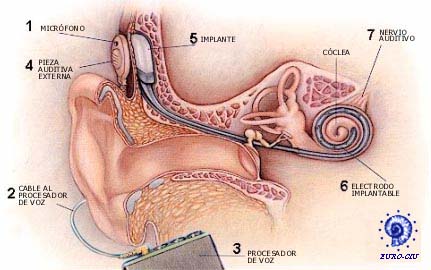

Pour mieux visualiser la façon dont l’implant cochléaire est mis en place une fois implanté, voici ci-dessous un schéma présentant à la fois la partie interne et externe et leur lien.

Fonctionnement :

Le microphone transmet les informations sonores au processeur vocal qui va les traiter. De ce traitement va naitre un signal électrique complexe qui est envoyé au récepteur interne via les antennes (réceptrices, émettrices). Ce signal arrive ensuite jusqu’à l’oreille interne où il va pouvoir stimuler le nerf auditif.

La première d’entre elles concerne la physiologie du nerf. Lorsque l’on veut stimuler électriquement une fibre nerveuse, ceci implique de mettre en place une stimulation brutale si l’on souhaite être efficace. Pour répondre à ces critères, la stimulation se fera surtout par le biais d’ondes rectangulaires. Par suite, pour améliorer la discrimination sonore, les implants jouent aussi sur l’intensité, la fréquence et sur le type de stimulation (monopolaire ou bipolaire).

Le mécanisme de l’implant doit également surmonter des difficultés liées au passage de la barrière cutanée. Il s’agit d’un gage de confort primordial pour l’implanté. Pour se faire, actuellement, la technologie des implants cochléaires repose sur les variations d’un champ électromagnétique, émises par l’antenne extérieure et capté par l’antenne interne.

A chaque fois que le sens du courant est inversé, un champ magnétique traverse la peau, et permet la formation d’un courant électrique dans la bobine de l’antenne réceptrice. Ce type d’oscillations se succédant, un courant alternatif est produit. L’énergie peut être transmise. L’information auditive va être traduite par les micro-vibrations affectant ce dit courant.

Enfin l’implant doit mettre au point une stratégie de codage de la parole. Ceci commence par une réduction du champ auditif. Il doit être recentré sur l’information auditive qui nous intéresse. Réduire ce champ auditif permet une meilleure perception du message sonore, en discriminant certains bruits de fond. Pour le limiter on se focalise sur l’intensité et la fréquence.

Avant de réaliser une

implantation il faut faire un bilan

radiologique complet. (scanner + RMN des rochers). De cette façon, on

s’assure de la possibilité d’introduire le porte électrode dans l’oreille

interne).

Avant de réaliser une

implantation il faut faire un bilan

radiologique complet. (scanner + RMN des rochers). De cette façon, on

s’assure de la possibilité d’introduire le porte électrode dans l’oreille

interne).

Depuis l’incident des méningites, il est indispensable que l’individu receveur de l’implant soit à jour dans ses vaccinations. Qui plus est, on lui demande aussi de procéder à certains vaccins, en particulier antipneumococciques.

L’opération chirurgicale est assez rapide et ne présente pas de difficultés particulières (sauf cas de cochlée ossifiée). Le porte électrode permet en effet d’introduire en une seule fois le matériel souhaité.

Sources :

site personnel du professeur Chouard

Réglage de l'implant :

Il faut attendre que la cicatrisation ait débutée (env. deux-trois semaines après l’opération) et on peut commencer les séances de réglage de l’implant. On doit principalement régler l’émetteur via un micro-ordinateur en tenant compte de la sensibilité auditive du patient. On commence par régler les niveaux de perception des sons et les niveaux d’inconfort. Ensuite la stratégie de réglage va être propre à chaque individu et à ses besoins. En effet, l’intensité de la stimulation des électrodes n’est pas la même d’une électrode à l’autre mais varie aussi suivant le sujet.

En parallèle à ces réglages matériels, des séances de rééducation chez l’orthophoniste sont assurées ainsi qu’un suivi psychologique. Le patient est très fortement encadré par l’équipe médicale durant les trois mois qui succèdent son opération. Passé ce seuil, il est progressivement « ré-autonomisé ». Mais il n’est jamais totalement livré à lui-même. S’il estime avoir encore besoin de soutien, chaque hôpital implanteur dispose de structures associatives qui lui apporteront l’aide qu’il souhaite. En parallèle, plusieurs structures associatives indépendantes sont également présentes.

Complications :

Elles sont très rares lorsque l’on se réfère aux dires des équipes médicales. Toutefois elles existent, on se doit donc d’en tenir compte. Le professeur Chouard considère que les complications liées au geste chirurgical sont très rares. Dans ces cas là il s’agit surtout d’un mauvais placement des électrodes.

Enfin, l’implant n’est ni plus ni moins qu’un système électronique. Il ne peut donc être exclu qu’il tombe en panne malgré les précautions. Si besoin, une nouvelle intervention pour changer le matériel défaillant peut être envisagée sans problème particulie