L’émergence

de cette controverse est concomitante de l’avènement des implants : elle a

donc toujours été active. Cependant son originalité réside dans sa plasticité

temporelle ; elle est en effet périodiquement réalimentée par de nouveaux

éléments qui font son dynamisme dans le temps. Elle se polarise autour de deux

grandes questions : celle de la dangerosité :

l’implant cochléaire représente t il un

risque pour la santé ? et celle de l’efficacité : l’implant

permet il une réelle amélioration de l’audition et de la compréhension

auditive ?

Les

acteurs impliqués sur ce ring sont multiples. Les questions de dangerosité sont

le plus souvent activées par le milieu associatif (ex-implantés et promoteur de

la culture sourde), les personnes implantés et les acteurs en charge de la

veille sanitaire. A cette mise dans l’arène du problème, répond alors d’autres

acteurs : personnel médical des centres d’implantation et industriels. La

question est ensuite souvent instrumentalisée dans le milieu associatif dans

l’argumentaire pro ou anti-implant et potentiellement arbitrable par l’Etat

(maintien ou non l’autorisation d’implanter).

Sur

la question de l’efficacité, la controverse est encore plus vive car elle

repose sur des critères encore moins objectifs. En effet, l’efficacité est

évaluée par chaque implanté et repose sur la balance coûts/bénéfices qui est

propre à chaque situation. Ce point cristallise donc des tensions fortes entre

ceux qui sont convaincus que l’implant conduit à une amélioration des

conditions de vie par l’amélioration des capacités auditives et ceux qui jugent

les bénéfices trop maigres voire inexistants face aux dangers de l’opération.

Les controverses autour des questions de dangerosité efficacité se déclinent en plusieurs thèmes évoluant au cours du temps :

Au tout début du développement de l’implantation cochléaire, début des années 1960, la présence dans le dispositif d’implantation d’une atenne-aimant a soulevé une controverse. Certains acteurs, notamment des sourds gestuels, émettaient la crainte d’interactions dangereuses entre cet aimant et le cerveau : possibles dérèglements hormonaux notamment. Or les tests et l’évolution des connaissances scientifiques a permis d’invalider ces craintes assez rapidement.

Se sont ensuite greffées, sur le même modèle, des craintes-controverses sur l’innocuité de l’implant dont la plupart ont été dépassées. Certaines restent encore actives dans le milieu des sourds gestuels militants : endommagement de la mémoire, troubles mentaux ou du comportement sans pour autant trouver de fonder dans des études scientifiques.

En France, la première alerte est lancée le 19 juillet 2002 par l’AFFSAPS destinée aux correspondants de matériovigilance des centres implanteurs (http://agmed.sante.gouv.fr/htm/alertes/filalert/dm020706.htm#).Cette alerte est accompagnée d’une recommandation : par précaution et en accord avec Advanced Bionics, les implants avec positionneur fabriqués sous la marque Clarion (Réf. AB-5100 H11 & AB-5100 H12) sont volontairement retirés du marché.

La

controverse porte sur l’établissement

d’un lien de causalité direct entre implant et méningite, mais se noue bien

au-delà des sphères purement techniques. En effet les acteurs les plus

« polarisés » de la controverse globale sur les implants vont

s’emparer de cette sous controverse et l’instrumentaliser

leur argumentaire.

Ainsi les associations d’ex-implantés ou

les éléments les plus actifs de la défense de la culture sourde vont s’appuyer

sur ce débat et ses éléments statistiques pour faire valoir la dangerosité de

l’implant. Un article paru dans « New

England Journal of Medicine » (vol.349, n°5,31juillet 2003,pp.435-445) du

Dr Guy Benzadon fera suite à ces travaux (http://content.nejm.org/cgi/content/short/349/5/435)

analyse les données d’études précédentes et met en évidence 26 cas de

méningites bactériennes sur 4264 enfants implantés avant l’âge de 6 ans :

ce qui représente une occurrence 30 fois

supérieure à un échantillon contrôle d’enfants du même âge non

spécifiquement sourds.

A l’opposé, les associations d’« implantés convaincus », et les membres du corps médical impliqués dans des centres d’implantation vont avoir tendance à minorer le risque voire à le nier. Leurs arguments sont :

=> Une vaccination

antipneumococciques (recommandée chez toutes les personnes porteuses d’implants

cochléaires)

=> Une vaccination contre Haemophilus influenzae de type B (Hib) (préconisée chez

les sujets de 5 ans ou moins)

=> Un vaccin contre le méningocoque.

Cette

controverse se place moins dans l’arène technique que dans celle des affects

liés à l’implant. En effet, techniquement parlant, l’opération d’implantation

est parfaitement transparente. Cependant les sourds gestuels qui militent

contre l’implant dénoncent l’implant cochléaire comme un objet intrusif qui

vient se loger dans le cerveau de manière irréversible. (lien interview de Philippe Boyer, Président de

Contre cet argument, les associations d’implantés en partenariat avec le corps médical organisent de nombreuses réunions et diffusent par Internet les informations technico-médicales pour « démythifier » l’implant.

En outre les centres d’implantation procèdent systématiquement à des entretiens préalables avec le candidat et son entourage qui conditionnent sa sélection à l’opération (cf. Richard Darbéra qui parle de « parcours du combattant ») : entretiens avec un psychologue, un orthophoniste, le chirurgien, un médecin ORL. Cette série de « tests » élimine a priori les personnes susceptibles de « rejeter » psychologiquement l’implant. Si c’est cependant tout de même le cas, l’implant peut être désactivé. Les médecins et les industriels nient absolument toute conséquence néfaste sur les capacités cognitives de l’implantation et aucune étude ne semble aller contre eux sur ce point. L’implant ne se loge pas dans le cerveau : l’électrode est dans la cochlée et le stimulateur se loge sous le cuir chevelu.

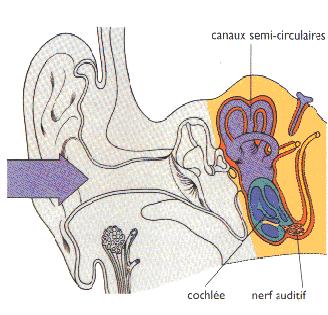

L’implant peut effectivement créer des troubles de l’équilibre mais ce n’est pas systématique. L'oreille interne se compose de la cochlée et des canaux semi-circulaires, responsables de l'équilibre. Lorsque l’on introduit l’implant dans la cochlée, il arrive que ces canaux soient endommagés et que l’équilibre soit perturbé (cf. expérience de Richard Darbéra).

Dans la sous controverse « l’implant représente t il un risque pour la santé ? » entre donc en jeu de multiples thèmes (déclinaisons mutidimensionnelles).

La question de l’efficacité et de la fiabilité de l’implant est tout aussi controversée même si elle paraît plus dépassionnée ne mettant pas en cause un enjeu « vital ». Elle repose en fait sur des appréciations totalement personnelles empreintes d’affect et tributaire de l’expérience et des perceptions de chacun. L’implant permet il une réelle amélioration de l’audition et de la compréhension auditive ? Derrière cette question l’enjeu central : l’implant est il utile ? Permet il l’amélioration de la qualité de vie ?

Sur cette question, les avis divergent énormément : depuis l’implant « miracle », « précieux » qui permet de récupérer une qualité d’audition semblable à celle qui était la leur avant l’apparition de la surdité, chez les « implantés convaincus » à l’implant enlevé, rejeté des ex-implantés qui n’y ont vu que des désagréments.

Un logiciel (téléchargeable sur le site http://www.ugr.es/~atv/web_ci_SIM/fr/ci_sim_fr.htm#comienzo) se propose de reconstituer le son perçu par un patient porteur d’implant cochléaire. Cependant si cette expérience est ludique, connaître cette perception avec précision est extrêmement difficile, de par la grande quantité de facteurs impliqués :

Or certains témoignages de personnes implantées ou d’ex-implantés décrivent une perception très désagréable du son. Ils décrivent des bruits métalliques plus que des sons. Les sourds gestuels et les ex implantés s’appuient notamment sur ces témoignages pour dissuader les sourds de se faire implanter puisque l’opération comporte des risques alors que les bénéfices attendus sont négatifs.

Face à cela, deux types de réponses : les audioprothésistes incriminent souvent le réglage qu’ils doivent affiner et les implantés convaincus opposent leur propre expérience. Ils décrivent alors leur expérience positive et proposent une explication à cette perception désagréable nourri de leur vécu : les entendants ne se rendent pas compte des petits bruits environnants (machine à laver, voitures, clefs que l’on pose sur une table etc.) car ils y sont habitués et les filtrent inconsciemment. Or lorsque l’on est sourd, on est habitué à vivre dans le silence. Les sourds implantés s’attendent à percevoir les voix mais ils perçoivent aussi ces sons quotidiens qui leur sont très désagréables. Le problème pour les promoteurs de l’implant ne vient donc pas de l’implant mais des sourds implantés qui n’ont pas fait l’effort de passer outre ces bruits et n’ont pas eu la patience de procéder aux réglages adéquats.

Les sourds gestuels anti-implants critiquent aussi la fiabilité de l’implant (Alexis Estève 2007, blog ADPIC : « Mon implant est tombé en panne au bout de deux mois. J'ai été obligé de me faire réopéré pour en faire un autre implant. Même problème, tombé encore en panne. ECHEC ABSOLU ! »).

Il faut d’abord dissocier l’audition de la compréhension. L’implant cochléaire est initialement une technologie de substitution qui permet de rendre plus ou moins fidèlement l’audition à une personne c'est à dire l’ouïe, la sensation sonore à partir des vibrations de l’air ; tandis que la compréhension du langage est liée à un autre processus. Schématiquement l’implant permet le transfert du signal jusqu’au cerveau mais n’assure pas de la qualité de son interprétation.

Cette seconde partie est pourtant tout aussi nécessaire à la compréhension d’une conversation. Sur ce point tous les acteurs semblent d’accord mais l’utilise de manière différente. Les sourds gestuels l’interprète comme un aveu d’impuissance de l’implant qui ne garantit pas la compréhension et est donc inutile tandis que les sourds implantés, l’équipe médicale et les industriels voient l’implant comme une chance d’accéder au stade de la compréhension qu’il faut ensuite travailler et développer. Ce travail de « rééducation » (terme médical) est d’autant plus difficile que la personne est âgée et la surdité ancienne puisque la plasticité du cerveau est plus limitée et les « circuits » concernés sont plus altérés.

Pour les sourds gestuels,

l’apprentissage de

Accéder à une qualité de vie meilleure ?

Les acteurs convaincus par l’implant mettent en avant le résultat final et non le chemin suivi : ils décrivent leur découverte ou redécouverte du monde entendant (cf. interview Catherine Daoud) leur joie de rompre l’isolement, de communiquer, d’entendre leurs enfants, les oiseaux etc. Ils valorisent l’implant comme vecteur d’intégration. Les enfants implantés très jeunes peuvent ainsi acquérir normalement la langue française (ce que réfutent certains Sourds) (cf compte rendu Centre Surdité Langage Camus). Les individus implantés se fatiguent moins lors de réunions avec des entendants car un sourd implanté doit faire l’effort permanent de capter des signaux (vibratoires avec la méthode verbotonale, visuels avec la lecture labiale etc.), les reconstituer et les traduire en sens. L’implant facilite la première étape.

Les sourds gestuels et

ex-implantés mettent ensuite enfin en avant l’argument de la dépendance. En effet un individu

implanté se trouve complètement démuni et isolé si son implant vient à tomber

en panne ou simplement si les piles sont épuisées. Un sourd gestuel ne

rencontre pas ce type de problème et ne ressent pas l’isolement,

En outre l’implant entraîne des petits désagréments quotidiens : son aiment ne permet pas de passer d’IRM, un implanté fera systématiquement sonner les portiques d’aéroports, devra penser à enlever la partie externe de son implant pour faire du sport ou se baigner…