LA RECHERCHE AVANCE,

LA DÉPRESSION AUSSI

- Chronologie

- Conclusion

- Légende

- Avancées scientifiques

- Théories psychanalytiques

- Faits de société

- Apparition de traitements

& conséquences - Actions étatiques

- 1856 - Dépression

- 1911 - Mère

- 1915 - Freud

- 1936 - Roger Salengro

- 1938 - Electrochocs

- 1954 - Sérotonine

- 1956 - Antidépresseurs tricycliques

- 1958 - État pathologique

- 1964 - INSERM

- 1980 - DSM-III

- 1982 - Patrick Dewaere

- 1985 - TMS

- 1986 - SOS dépression

- 1987 - Dalida

- 1988 - Prozac

- 1992 - France Dépression

- 1994 - DSM-IV

- 1994 - Effexor

- 1996 - Culpabilité

- 1996 - Enquête

- 1998 - Nino Ferrer

- 2000 - Statistiques

- 2001 - Brevet

- 2004 - Controverse

- 2004 - Jumeaux

- 2005 - Plan

- 2005 - Gène

- 2006 - Scandale

- 2007 - Fondation FondaMental

- 2009 - France Télécom

- 2010 - Affect

- 2010 - Thérapie génique

Dépression

Louis Delasiauve (1804 – 1896), psychiatre français utilise le terme dépression au sens psychiatrique pour la première fois. Le terme apparaît dans les dictionnaires médicaux autour des années 1860, qualifiant une baisse physique et spirituelle des fonctions et émotions.

Mère

Karl Abraham (1877 – 1925), psychanalyste et médecin allemand distingue la dépression de la névrose d'angoisse. En 1911, il publie une étude sur Giovanni Segantini (1858 – 1899), peintre « à tendances mélancoliques », qui perdit précocement sa mère. Il démontre qu’un évènement n’est pas suffisant en soi pour créer les troubles psychologiques impliqués dans la « dépression mélancolique » . Pour lui, ce « mal » est lié à des incidents survenus dans la petite enfance, et, dans le cas des hommes, majoritairement par la faute de la mère.

Freud

Dans Deuil et mélancolie, Sigmund Freud (1856 – 1939), montre

que le dépressif vit comme

s’il n’arrivait pas à effectuer le deuil

d’un objet aimé. L’idéalisation de cet objet rend la frustration

du sujet plus importante,

ce qui crée un sentiment de

« dévalorisation de soi ».

Il appelle ce phénomène « la mélancolie ».

Roger Salengro

Suicide du ministre de l’Intérieur socialiste, Roger Salengro à la suite d’une polémique infamante instaurée par les mouvements d’extrême droite.

Electrochocs

Ugo Cerletti (1877 - 1963), psychiatre italien, introduit la sismothérapie, thérapie de traitements par électrochocs dans le cas de schizophrénie et de dépression mélancolique. Cette innovation induit une explication biologique à la dépression.

Sérotonine

Les neurologues américains Betty Twarog et Irving Page identifient la sérotonine comme un neurotransmetteur dans le cerveau. Ce neurotransmetteur est reconnu comme ayant un rôle dans la dépression.

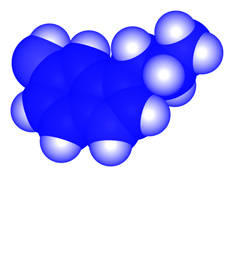

Antidépresseurs

tricycliques

Roland Kuhn (1912 – 2005) , psychiatre suisse, découvre les effets antidépresseurs de la molécule d’imipramine. Les premiers antidépresseurs tricycliques, ayant un effet sur les neurotransmetteurs, sont synthétisés à partir de cette molécule.

État psychologique

Les psychanalystes Sacha Nacht (1900 – 1977) et Paul-Claude Racamier

(1924 – 1996) définissent la dépression

comme « un état pathologique de souffrance psychique consciente et de culpabilité, accompagnée d’une réduction sensible des valeurs

personnelles et d’une diminution de l’activité psychomotrice et organique, non attribuable à une déficience réelle ».

INSERM

Création de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale,

organisme sous la tutelle du Ministère de la Santé et

du Ministère de la Recherche.

L’INSERM s’investit dans la recherche biomédicale et notamment dans le domaine des neurosciences, de la psychiatrie et de la génétique.

DSM-III

Troisième version du DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), publiée par l’Association Américaine de Psychiatrie (APA). Ce manuel classe et caractérise les troubles psychiatriques. Il est utilisé par les psychiatres, chercheurs, entreprises pharmaceutiques et cliniciens du monde entier. Le DSM-III se veut essentiellement empirique et rompt avec les théories psychanalytiques. Il contient notamment une série de symptômes permettant de diagnostiquer la dépression.

Patrick Dewaere

Patrick Dewaere se suicide. Aucun lien n’est fait avec la dépression.

TMS

Apparition de la Thérapie Magnétique Transcranienne, dans le cas de pathologies psychiatriques et neurologiques (schizophrénie, dépression grave).

SOS – dépression

L’association SOS-dépression est créée. Elle propose un encadrement psychologique et psychiatrique aux dépressifs ainsi que des traitements individualisés.

Dalida

Dalida se suicide. La notion de dépression n’est pas évoquée.

Prozac

Le Prozac, un médicament à base de fluoxétine (inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine) est introduit sur le marché américain par les laboratoires Eli Lilly.

France Dépression

Création de l’association France Dépression , composé de personnels médicaux, de patients et de leurs familles. Elle offre des groupes de soutien et met en place un système d’information du public pour mieux faire comprendre la dépression.

DSM-IV

Publication du DSM-IV qui s’inscrit comme une prolongation du DSM-III, toujours fondée sur une analyse empirique des maladies psychiatriques.

Effexor

Découverte et commercialisation des antidépresseurs sélectifs de la noradrénaline et de la sérotonine, dont le plus célèbre est l’Effexor.

Culpabilité

Léon Grinberg (1921 – 2007), psychanalyste argentin, explique que la vie

peut être considérée comme « une succession de deuils »,

dont le sentiment de

culpabilité constitue un élément important. Il identifie deux culpabilités:

l’une « dépressive » caractérisée par

le chagrin et le besoin de réparation

et l’autre « persécutrice », source de peur et de douleur, pouvant aboutir à

la « mélancolie et au deuil pathologique ».

Enquête

Le psychiatre français Edouard Zarifan (1941 – 2007) rédige un rapport

pour le Ministère de la santé sur la consommation de psychotropes en France.

Il conteste l’efficacité des antidépresseurs ISRS (inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine), et donc du Prozac.

Il explique que celle-ci n’a été démontrée

que par des essais cliniques dirigés par les laboratoires producteurs des anti-

dépresseurs. Il remet donc en cause des résultats publiés majoritairement dans des revues médicales financées par ces mêmes laboratoires.

Nino Ferrer

Suicide de Nino Ferrer.

Statistiques

Premières sources statistiques pour quantifier le nombre de dépressifs en France. Selon l’INPES, 3 millions de personnes souffrent chaque année de dépression.

Brevet

Le chlorhydrate de fluoxétine (molécule du Prozac) n'est plus protégé par son brevet et est produit par plusieurs autres laboratoires que Eli Lilly.

Controverse

Le British Medical Journal publie des documents officiels des laboratoires Eli Lilly datant des années 1980 et déterminant

un lien entre la fluoxétine, la psychose et

le suicide.

Jumeaux

Une étude de l’INSERM montre que « 40 % environ des vrais jumeaux sont concordants pour le trouble,

contre seulement 11% pour les faux jumeaux ».

Ces données montrent que les gènes « transmettent des facteurs de

vulnérabilité à la dépression ».

Plan

Le Gouvernement français lance le plan psychiatrie et santé mentale.

Il a pour objectif le décloisonnement des acteurs de

la prise en charge

des maladies mentales (dont la dépression) ainsi que la prévention et

l’information du public sur ces maladies. Malgré diverses actions,

le résultat concernant la dépression n’est pas concluant.

Gène

Lukas Pezawas, psychiatre autrichien, identifie une cause génétique à

la dépression. Les porteurs de l’allèle court du gène

identifié (5-HTTLPR), qui code pour le transporteur de la sérotonine, souffrent en effet plus souvent de dépression que les autres.

Scandale

Une étude de l’université du Massachussetts révèle les intérêts financiers de certains experts du DSM-IV avec les entreprises pharmaceutiques.

Fondation

FondaMental

Création de la Fondation FondaMental par décret du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Cette fondation a pour but de « favoriser

le diagnostic précoce pour améliorer la prise en charge, d’accélérer la recherche en psychiatrie,

de former les professionnels, d’informer le grand public

sur les maladies mentales ». Les recherches se portent majoritairement sur

les

troubles bipolaires, la schizophrénie et l’autisme. Pas sur la dépression.

France Télécom

La série de suicides des salariés de France Télécom relance

le débat sur la dépression et le stress au travail.

Affect

Dans son livre La dépression, affect central de la modernité, la psychanalyste Cinzia Crosali remet en question la notion de dépression comme maladie et lui préfère la notion d’affect. Elle soupçonne le rôle de la société et de l’État français dans la « propagation » de la dépression.

Thérapie génique

Des neurochirurgiens du Weill Cornell Medical College de New York, auraient réussi à annuler les symptômes de la dépression en traitant une partie spécifique du cerveau d’une souris atteinte de ce mal par la thérapie génique.

Cette chronologie, non exhaustive, permet d’appréhender un certain nombre d’éléments sur la dépression. Ce phénomène a une histoire longue et ancienne qui remonte au milieu

du XIXème siècle, les débats entre psychanalystes et psychiatres ne datent donc pas d’hier et ont changé au cours du temps. Tout ce qui entoure la dépression est l’objet

d’une évolution constante. D’abord, au niveau de la compréhension des mécanismes avec la découverte de la sérotonine, la découverte de gènes de la dépression; ou encore

au niveau des traitements avec l’élaboration d’antidépresseurs ou de la thérapie trans-crânienne… Ensuite, au niveau de l’intégration dans la société de la question de

la dépression: l’État a par exemple tenté, sans réel succès, d’établir des plans «Psychiatrie et santé mentale», d’améliorer l’information et la prévention; des

associations militant en faveur des personnes dépressives ont été créées et la presse s’est emparer du sujet.

L’évolution des réseaux de pratiques ont profondément modifié l’existence de cette maladie qui est devenu une réalité multiforme.

En effet tout au long de l’histoire il y a

eu une explosion d’acteurs autour de la notion de dépression, qui ont chacun participé à la construire sans cependant ouvrir de débats. Chacun des spécialistes se réfère à

sa propre définition de la dépression recouvrant chaque fois des réalités différentes. Stéphane Jamain, généticien de l’INSERN souligne cet obstacle à l’étude de la

dépression et au dialogue entre acteurs: «La grande difficulté c’est qu’on se retrouve dans ce qu’on appelle “phénocopie”, c'est-à-dire que plusieurs maladies

différentes vont donner la même manifestation clinique. Avec des origines probablement différentes». Ce problème de définition crée un cloisonnement entre les acteurs

et empêche la communication entre eux. C’est pourquoi il y a une profusion d’idées, de théories et d’avis différents, qui ne sont pas mis en confrontation. Cela induit

une inertie du monde de la dépression et une absence de controverse.