LA RECHERCHE AVANCE,

LA DÉPRESSION AUSSI

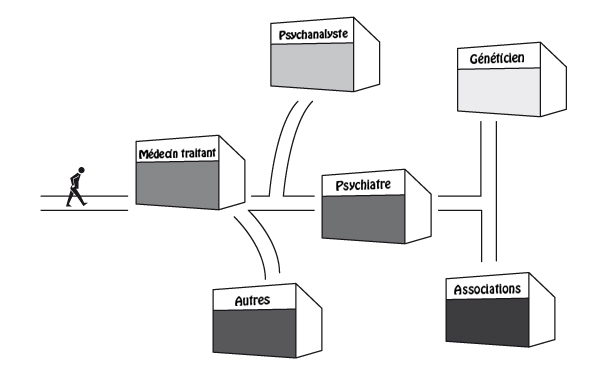

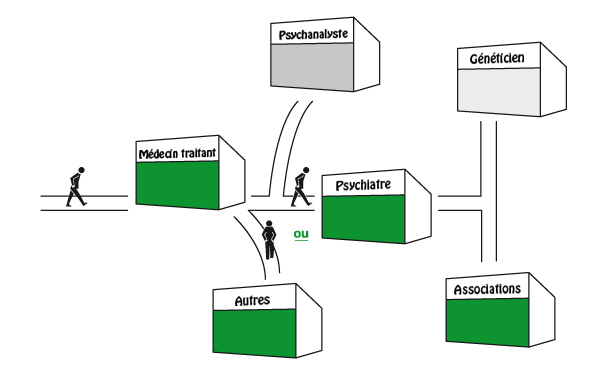

- Schéma

- Analyse et démarche

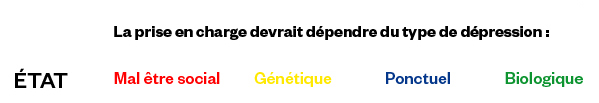

Malgré de nombreuses avancés scientifiques, thérapeutiques et sociales sur le sujet, la prise en charge de la dépression a peu évolué ces dernières années. Le schéma ci-dessous présente la chaîne de traitements telle qu’elle est organisée par l’État et telle qu’elle est en réalité pour un patient. Nous présentons également la prise en charge telle que nous pensons qu’elle devrait être en fonction des différentes causes de la dépression.

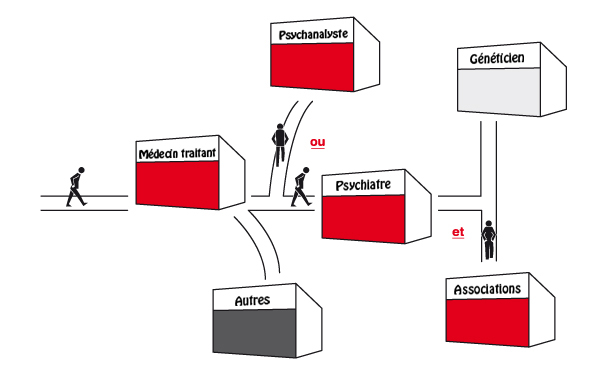

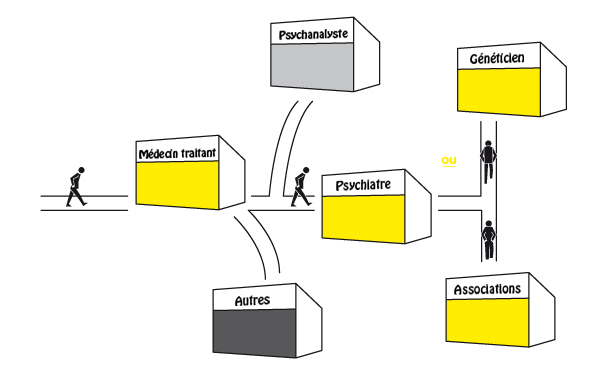

Une dépression peut subvenir en réponse à un mal être social : les individus peuvent être soumis à un stress permanent, être mal dans leur peau ou bien encore ne pas être comblés par leur vie. Ici, il faut tout d’abord traiter l’épisode dépressif, mais aussi soigner le mal être par une psychothérapie ou une psychanalyse par exemple.

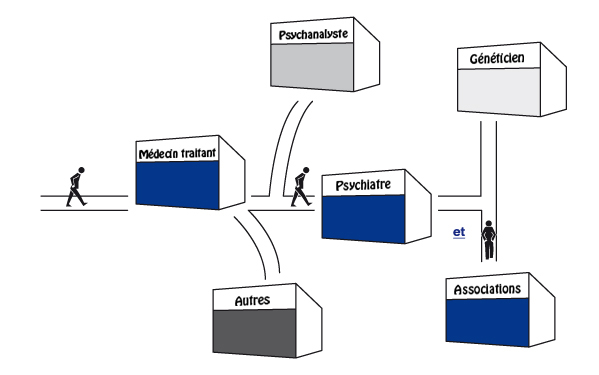

La dépression peut avoir des causes génétiques. Généralement, cela est caractéristique des dépressions lourdes et chroniques. Dans ce cas là, il faut traiter l’épisode dépressif mais celle-ci risque de survenir de manière récurrente. C’est ici que la thérapie génétique offre un espoir de guérison.

Une dépression ponctuelle survient après un choc post-traumatique ou un événement ponctuel tel qu’un deuil ou un accident. Il ne s’agit pas d’une dépression chronique, il suffit alors de soigner l’épisode dépressif.

Une dépression est parfois induite par un dérèglement biologique provoquée par une autre maladie comme par exemple l’hyperthyroïdie. Il faut alors soigner l’épisode dépressif et surtout la maladie à l’origine de ce dérèglement.

Médecins traitants

Les médecins généralistes sont les premiers intermédiaires des patients qui font face à une dépression. D’abord parce qu’ils sont souvent

les praticiens les plus proches de

la personne, le médecin généraliste (souvent le médecin traitant) connait souvent bien le patient, sa famille, etc.

Ensuite parce qu’il représente la première étape obligatoire

de la sphère médicale. Ce schéma est en effet vivement encouragé par l’État qui joue sur la carte

du remboursement. Cependant ce système oblige à donner l’initiative de

la démarche à la personne dépressive. De plus les médecins sont rarement formés à diagnostiquer et à soigner la dépression. De là, découlent de

nombreux dysfonctionnements du système de prise en charge de cette maladie.

Le directeur de l’Association SOS Dépression, Alain Meunier, psychiatre et psychanalyste donne son avis sur le rôle donné au médecin généraliste:

«Les médecins traitants, non seulement

ils sont prescripteurs et cela peut être adapté ou pas. Mais surtout maintenant il y a ce que l’on appelle la filière de soin, c'est à dire que pour venir chez un

psychiatre vous êtes obligé de passer par le médecin généraliste, ce qui n’est pas du tout approprier dans ces cas là. Logiquement, cela ne peut être qu’un

médecin généraliste qui renvoie chez un psychiatre, cela veut dire que

ce sont eux les prescripteurs et c’est pour cela que nous [SOS Dépression] recevons des gens dans tous les sens, qui ont effectivement des souffrances psychiques.

Or toute souffrance psychique n’est pas une dépression. Aujourd’hui toute souffrance psychique est devenue une dépression, traitée comme telle,

ce qui est quand même un problème.»

Les médecins traitants/généralistes sont donc les premiers acteurs du monde médical que rencontre un patient dépressif.

Ils peuvent eux-mêmes prescrire un traitement, des anti-

dépresseurs dans la majorité des cas. Ils sont censés pouvoir diagnostiquer une dépression et pouvoir prescrire des traitements, notamment en se basant sur le DSM IV.

Cependant il faut noter que la sensibilisation des médecins généralistes en ce qui concerne la dépression et les maladies psychiatriques ne représente qu’une

faible part de leur formation. En raison de cette faible formation,

il y a de réels dysfonctionnements. C’est l’avis d’Alain Meunier qui nous confie:

«Je ne suis pas contre qu’on laisse les médecins généralistes prescrire les antidépresseurs. Le problème c’est qu’on leur

donne les mauvais instruments pour juger la maladie.»

Effectivement, au niveau du diagnostique d’abord, la dépression est parfois identifiée tardivement, car la démarche est à l’initiative du patient d’une part,

d’autre part parce qu’un médecin traitant non habilité à reconnaitre une dépression aura tendance

à préconiser du repos et invitera le patient à revenir si

les symptômes ne passent pas. Parfois, à l’inverse un certain nombre de médecins généralistes ont tendances à donner systématiquement un traitement, ce qui crée un

véritable décalage entre le nombre de personnes diagnostiquées malades, traitées

et renvoyées vers les psychiatres, et le nombre réel de dépressions. Le généticien Stéphane Jamain estime qu’aujourd’hui:

«On se retrouve avec une sur-médication sans être efficace, et

qui peut durer, trainer; ou parce qu’il va y avoir une toute petite amélioration

des symptômes, on va se dire que c’est peut-être bien alors que ce n’est pas suffisant. Et la rechute va être plus difficile, pire ou des choses comme cela.»

Enfin, dans le traitement, les médecins généralistes ne prescrivent presque que des antidépresseurs. Or la dépression étant multiple et complexe, ce traitement ne

se révèle pas toujours des plus adapté. Le médecin généraliste à rarement la démarche de rechercher les causes possibles de la dépression, par manque

de connaissances, mais surtout par manque de temps. Les patients ont besoin d’une écoute hebdomadaire voire quotidienne qu’un psychiatre peut offrir mais pas

les médecins traitants qui auront tout au plus quinze à trente minutes pour leurs patients dépressifs. Le neuro-psychopharmacologue Michel Hamon pense que:

«Si on peut se passer d’un médicament, qu’on a un contact suffisamment riche, chaleureux, empathique avec quelqu’un et

un nombre suffisant de fois, on va s’en sortir. Le problème c’est qu’on n’a pas le temps, quand vous allez voir votre médecin,

il vous reçoit dix minutes, un quart d’heure et cela ne suffit pas. Donc il va donner le médicament qui va suppléer finalement au manque de contact, qui est

pourtant clé pour prévenir ou réduire le risque d’épisode dépressif majeur.»

Les médecins traitants sont donc les premières personnes du corps médical en contact avec la dépression et les patients dépressifs. Malheureusement un manque de

temps et de formation implique souvent un mauvais diagnostic, un mauvais traitement et un renvoi tardif vers les psychiatres, pourtant plus à même de prendre

en charge les patients. Une fois encore, on note un manque de communication et d’informations qui participe au dysfonctionnement de la prise en charge de

la dépression.

Psychanalystes

La psychanalyse est une thérapie psychique apparue à la fin du XIXème siècle après la publication des premiers travaux de Sigmund Freud.

Il s’agit d’une approche des troubles mentaux par l’analyse des mécanismes psychiques profonds, c'est-à-dire ceux de l’inconscient. Pour les psychanalystes,

l’expression de tout désordre mental s’enracine dans

des troubles inconscients (refoulement de désirs, refus

des pulsions…) Leur proposition thérapeutique consiste donc à explorer l’inconscient afin de traiter, ce qu’ils estiment être

les véritables causes des troubles mentaux.

Les psychanalystes abordent donc la dépression comme

un problème sociétal plus que médical au sens où le trouble dépressif vient soit en réponse à un deuil, soit en réponse à un mal être social refoulé dans

l’inconscient qui ne peut pas s’exprimer à travers le langage. Cinzia Crozali psychanalyste praticienne et auteur de La Dépression,

affect central

de

la modernité nous décrit la dépression:

«Ce n’est pas une maladie dans le sens que je ne la considère

ni naturelle ni biologique. Pourquoi pas naturelle

ni biologique ? Parce que la position du sujet déprimé n’exprime pas le langage. C’est une personne qui n’arrive pas à parler et par conséquent

ne peut pas s’insérer dans le lien social.»

C'est-à-dire que la dépression est un état «mélancolique» relativement normal et pas un état pathologique.

D’après l’analyse de l’école Lacanienne

la dépression correspond à un état de passivité de l’individu face à la société

et à sa vie. En effet un dépressif ne travaille pas, ne remplit pas

ces responsabilités civiques et ne peut se prendre en charge

lui-même. Cela est induit par une «lâcheté morale» du malade: inconsciemment la personne qui ne

se sent pas bien dans

la société se met à l’écart du monde qui l’entoure parce que

c’est la position la plus facile, il ne fait pas face à ses peurs et angoisses

qui brouillent son rapport à la société et en même temps il décharge toute responsabilité de sa vie.

La conception et la prise en charge actuelle de la dépression excluent en grande partie cette approche thérapeutique qui traite

la principale composante de l’état dépressif, le mal être social.

La prise en charge officielle favorise la prise en charge psychiatrique, médicalisée et

standardisée: le diagnostic basé

sur des questionnaires impersonnels et généraux répertoriés dans le DSM IV, ou encore un traitement qui passe par

la prescription presque systématique

d’antidépresseurs.

Les psychanalystes offrent une prise en charge plus personnalisée et profonde

qui permettrais d’aborder

le «mal être social» qui est

clairement un générique qui regroupe une infinité de

réalités, C. Crozali nous l’explique:

«Je recevais beaucoup de patients qui venaient me dire qu’ils étaient déprimés. Donc ils arrivaient avec un diagnostic donné par les praticiens

ou donné par eux-mêmes et c’est étonnant de voir comment ils étaient différents l’un de l’autre. Ils se disent tous déprimés mais aucun ne ressemble à l’autre.

La dépression est une réalité fractionnée.»

Même si les psychanalystes sont «exclus» de la prise en charge officielle, c’est une école très influente en France. De nombreuses personnes

consultent les psychanalystes en dépit du fait que leurs thérapies ne soient pas remboursées par la Sécurité Sociale et de plus en plus de psychiatres font

une formation de psychanalyse complémentaire. Cependant, leurs travaux ne sont pas reconnus comme scientifiques et pris en compte au même titre que ceux

des autres acteurs.

Généticiens

Les généticiens sont des spécialistes de la génétique c'est-à-

dire de l’étude des caractères individuels transmis de manière héréditaire.

Pour ce qui est de

la Dépression on envisage depuis les années 2000 la question d’une prédisposition génétique. En effet, les généticiens ont mis en évidence le rôle des gènes en tant

que facteurs de vulnérabilité à la dépression, ce qui les place désormais au cœur de

la problématique

de sa prise en charge. Aujourd’hui isolés du « monde de

la dépression », ils auront un rôle primordial dans la prise

en charge de la dépression à caractère héréditaire.

Aujourd’hui, leur rôle se situe principalement au niveau de

la recherche des causes de la dépression et de la compréhension de ses mécanismes. Les généticiens sont

complètement absent de la chaine de prise en charge, ils n’ont aucun contact avec

les patients, ni même souvent avec les autres spécialistes de

la dépression. Mais l’hypothèse d’une thérapie génique, même si elle est à l’état embryonnaire, s’impose de façon de plus

en plus réelle, comme un futur traitement de

la dépression.

Cette technique a d’ors et déjà été couronnée de succès en 2010 dans le cadre

d’une expérience sur des rats. Bien sûr, cette technique est encore loin d’être au point, et il reste encore

à isoler précisément les gènes mis en cause chez l’humain. Si cette technique parvient à se concrétiser, ce sera alors une révolution pour les patients atteint de

dépression lourde et chronique à caractère héréditaire, chez qui on ne peut soigner que l’épisode dépressif, et qui de fait, sont sujet à de fréquentes

rechutes inexpliquées. Le rôle des

généticiens, aujourd’hui ambigüe s’affirmera alors, car en dehors dela recherche, ils intégreraient à part entière la chaine de prise

en charge. L’isolationnisme actuel de ces spécialistes est

un problème que souligne Stéphane Jamain,

lui-même généticien:

«Aujourd’hui il y a une grande séparation entre les gens qui font de la recherche et les gens qui font de la psychiatrie au quotidien et je ne vous

parle même pas de

la psychanalyse. Quand on dit qu’on fait de la recherche de gène de la vulnérabilité à

la psychiatrie, les gens demandent si c’est génétique ou psychiatrique. Cela vous

montre quelle est la mentalité actuelle

de la population générale, c’est une vraie méconnaissance

des maladies psychiatriques y compris au niveau des médecins généralistes

et des psychiatres qui font des consultations.

On a vraiment deux mondes en France entre la recherche et

la prise en charge.»

En effet, aujourd’hui les travaux de génétique sont négligés par

les autres spécialistes. Peut être à cause de la complexité de leurs travaux, et de la distance entre

ces recherches et leur travail de prise en charge proprement dit. Sûrement aussi à cause de

la jeunesse de ces recherches, dont les premiers résultats probants datent de 2010.

Inversement, les généticiens sont souvent très focalisés sur leurs sujets de recherche, et sont peu informés sur la dépression en tant que telle, ce qui aboutit

souvent à

l’impasse. Dans l’hypothèse d’une cause génétique de

la dépression, on assiste ainsi à de nombreux malentendus contre lesquels Alain Meunier, psychiatre et président

de l’association France Dépression s’insurge: «ça c’est la France.

Le fait qu’il y ait des généticiens trouvent un truc voudrait dire

qu’il n’y a plus d’autres causes ce

qui est complètement ridicule».

Pourtant leurs travaux sont très influents sur de nombreux

points. D’abord les généticiens appuient l’idée que la dépression est bien

une pathologie, pouvant se décrire comme

un

déséquilibre chimique. De fait ils pourraient à terme proposer

un dépistage plus efficace que le DSM IV, utilisée à défaut d’autre chose, et dont

la pertinence est

encore critiquée aujourd’hui. Ensuite ils affirment également un certaine vision de la maladie, et participent à donner un statut aux malades. Ainsi leur

influence est

primordiale et se doit d’être prise en comptes par les autres acteurs, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.

Psychiatres

Le psychiatre est un médecin spécialiste en psychiatrie dont

le rôle est de prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies mentales et les troubles psychiques telles que la dépression. Le psychiatre est au cœur de la prise

en charge. Après le médecin traitant, il est le principal interlocuteur d’un malade atteint de dépression. C’est également lui qui renvoie vers d’autres médecins

suivant la cause de la dépression afin de traiter celle ci. C’est cet aspect là qu’il faudrait développer pour améliorer la prise en charge, et qui est encore trop

marginal aujourd’hui: d’abord parce que les outils de diagnostic sont encore trop peu efficaces, ensuite, parce qu’il y a un manque de communication entre le

psychiatre et les autres praticiens.

Après ses études de médecine, un psychiatre est formé pendant quatre ans de façon spécifique sur les maladies mentales et leurs traitements. De par sa qualification,

le psychiatre semble être l’interlocuteur principal d’une personne atteinte de dépression. Cependant, comme le dénonce Alain Meunier, psychiatre et psychanalyste de

l’association SOS dépression, la filière de soin est telle, que le passage par le médecin généraliste est obligatoire avant de consulter un psychiatre.

«Pour revenir sur les médecins traitants, non seulement ils

sont prescripteurs et ça peut être adapté ou pas. Mais surtout maintenant, il y a ce que l’on appelle la filière de soin, c'est à dire que pour venir chez un

psychiatre vous êtes obligés de passer

par le médecin généraliste, ce qui n’est pas du tout approprié

dans ces cas là. Logiquement, ça ne peut être qu’un médecin généraliste qui renvoie chez un psychiatre, cela veut dire que ce sont eux les prescripteurs et c’est pour

cela que nous recevons des gens dans tous les sens, qui ont effectivement des souffrances psychiques. Toute souffrance psychique n’est pas

une dépression. Aujourd’hui toute souffrance psychique est devenue une dépression, traitée comme telle.[…] Je ne suis pas contre le fait qu’on laisse

les médecins généralistes prescrire

les antidépresseurs. Le problème c’est qu’on leur donne

les mauvais instruments pour juger la maladie.»

Les conséquences sont importantes. Actuellement, les médecins traitants prescrivent beaucoup trop d’antidépresseurs et à mauvais escient. Cela est dû au fait que

le médecin traitant ne possède pas des connaissances approfondies en matière de maladies mentales –que cela soit au niveau des multiples antidépresseurs ou au

niveau du diagnostic et de la distinction entre dépression et « déprime »-, et d’autre part parce qu’il n’a pas beaucoup de temps à accorder à chacun. Le

psychiatre se retrouve donc face à de nombreux patients qui ne sont pas atteints de dépression. D’autre part, cette filière de soin est complexe et

donne l’initiative des démarches à l’individu malade.

Le psychiatre est d’une part habilité à diagnostiquer la dépression et donc à faire la différence avec une simple «déprime».

Pour cela, le psychiatre se base sur des tests comme le test d’Hamilton ou de façon plus importante encore sur le DSM IV. C’est un des principaux écueils auxquels

les psychiatres

se heurtent comme le précise, Stéphane Jamain, généticien spécialiste du trouble bipolaire:

«Le grand problème des maladies psychiatriques en général, c’est qu’il n’y a pas de marqueurs biologiques qui permettent d’être sûr que les

gens sont malades. Par exemple dans

le diabète, on mesure la glycémie dans le sang et on peut dire qu’à partir d’un certain taux, ils sont malades[…]. Dans les maladies psychiatriques, on a comme

seule évaluation clinique, l’évaluation subjective du clinicien qui connaitrait très bien son métier et qui par son expertise et son expérience fait qu’il va pouvoir

dire à 100% si la personne souffre d’un épisode dépressif ou pas. Il va faire la différence entre une personne avec un trouble bipolaire, une personne dépressive,

une personne qui souffrirait d’autre chose. Mais il y a aucun moyen d’être sûr que le clinicien d’à côté aura exactement les mêmes critères (qui ne sont pas

des critères objectifs), pour dire que le gens aurons exactement

la même maladie.»

D’autre part, en tant que médecin, il peut prescrire différents antidépresseurs, des psychothérapies ou bien encore des thérapies cérébrales telles que

les électrochocs ou bien la thérapie magnétique trans-crânienne afin de soigner l’épisode dépressif. Cette étape là est aujourd’hui plutôt bien maitrisée. Mais il

a aussi un rôle dans la détermination et le traitement des causes de la dépression. Or, d’après Alain Meunier, il semblerait que cette recherche ne soit pas

faite systématiquement:

«Une fois que vous avez déterminé la cause, vous soignez

la cause. Toute cette démarche thérapeutique, elle n’est pas faite. C'est à dire soigner le truc, le médecin généraliste arrive à donner l’antidépresseur, avec

le fait qu’il en donne trop et qu’il n’a pas de repère lui pour le donner correctement. Ensuite dans la trajectoire il faut chercher la cause et ensuite vous

soignez les causes.

Tout ça, ce n’est pas fait. Je ne vous dis pas que tous les psychiatres sont mauvais. La thyroïde, ils le font généralement mais il n’y a pas cette

démarche systématique.»

Le psychiatre en tant que spécialiste de la question de la dépression, aussi bien au niveau du traitement que du diagnostic, devrait être l’interlocuteur principal

du malade, pour que la prise en charge soit efficace. Son rôle serait ainsi de traiter le passage dépressif et de trouver les causes de la dépression pour ensuite

diriger le malade vers d’autres spécialistes si cela est nécessaire.

Associations

Les associations à but non lucratif dédiées au soutien des personnes atteintes de dépression prolifèrent de plus en plus.

Il s’agit d’organismes très importants car ils proposent des soins complémentaires à ceux de la prise en charge officielle.

Ils comblent les vides et carences de la chaîne de traitement traditionnelle et militent contre la prise en charge organisée par l’État, qu’ils considèrent

inadaptée ou incomplète.

Alain Meunier, fondateur de SOS dépression nous explique

une des raisons qui l’a poussé à fonder son association:

«J’ai fait beaucoup d’urgences au départ et justement l’idée

c’était de sortir de l’hôpital et d’aller chez les patients. Comme

ce fait à l’étranger où une urgence psychiatrique passe par

le déplacement d’un médecin ou de toute une unité de support.

Ici vous faites une tentative de suicide on vous envoi aux urgences, vous ressortez et au-revoir».

Premièrement, les associations de soutien aux malades et aux familles qui se chargent de rassembler les différents acteurs (médecins, infirmières, assistantes sociales, familles…) autour des malades pour les aider à traverser la dépression. L’association la plus importante en France de ce genre est France Dépression.

Deuxièmement, il y a les associations qui fournissent des soins complémentaires: lignes d’écoute téléphoniques, médecins

prêts à se déplacer, thérapies cérébrales… Dans ce domaine, l’association la plus importante en France est SOS Dépression

qui veut réduire «la distance entre les soins et les malades ».

Finalement, on trouve des associations militantes de médecins

et de scientifiques qui s’opposent à certains aspects de

la prise en charge actuelle. Celles-ci travaillent à faire reconnaitre les maladies psychiatriques comme des maladies «comme

les autres». Par exemple l’association Nuit Sécuritaire agit pour améliorer les systèmes d’accueil et de traitement des maladies psychiatriques.

L’action des associations reste cependant marginale, car celles-

ci ont un manque de visibilité et sont exclues de la prise en

charge traditionnelle. En tant qu’organismes autonomes, elles ne bénéficient pas du crédit de l’État, et doivent se battre pour exister et se faire connaitre par les malades.

Autres

De nombreuses causes annexes biologiques et moins formelles de la dépression sont également mises en évidence. Celles-ci peuvent être des facteurs

déclencheurs de

la dépression à part entière, ou contribueraient plus ou moins fortement à la dépression. Ainsi, une maladie, une carence,

ou un déséquilibre peut provoquer une dépression. Mais la dépression n’est dans ce cas qu’une conséquence d’une autre maladie, on pourrait en quelque sorte parler

d’un «symptôme». Les spécialistes qui se chargent de traiter ces maladies ou ces déséquilibres, sont généralement très mal intégrés aux autres acteurs. Il y a

notamment peu de communications entre eux et les psychiatres qui soignent le symptôme «dépression» de

la maladie. D’ailleurs, de nombreux spécialistes reprochent souvent le non-diagnostic du problème sous-jacent à

la dépression.

Il existe différents type de maladies ou désordre interne conduisant à la dépression. Un premier exemple est celui de

la thyroïde. Une hyperthyroïdie chez un patient entraine dans

de nombreux cas une dépression. Une deuxième illustration concerne l’alimentation. Lorsque celle-ci manque de vitamines, de magnésium, de ressources essentielles

telles que des protéines (pour leur dégradation en acides aminés), elle peut conduire à

un état de faiblesse qui accentuerait les risques de dépression

et prolongerait également la dépression tant que l’équilibre n’est pas retrouvé. Le diabète pour également favoriser la dépression:

celui ci ne transforme pas suffisamment de glucose en énergie dont il a besoin. On peut encore citer le Syndrome

de l’Intestin Irritable (SII). Il semblerait en effet que 60% des personnes atteintes du

SII aient également un trouble dépressif ou anxieux.

Malheureusement ces effets sont peu connus, notamment

des patients eux-mêmes, et très souvent les causes de dépression ne sont pas traitées, ce qui explique de nombreuses rechutes.

En effet ces différents spécialistes ne sont pas très actifs dans

le monde de la dépression. Il y a réel manque de communication entre eux et les psychiatres en charge de la dépression.

Aucun espace n’est adapté pour que ces deux mondes communiquent et l’information est difficilement accessible par tous. D’une part les cliniciens n’ont pas

la formation pour identifier une dépression chez leur patient, ils ne peuvent donc pas toujours les orienter rapidement chez un psychiatre pour être pris en charge

au plus tôt. D’autre part, les psychiatres qui reçoive

un patient, n’ont pas la démarche systématique d’identifier

la cause de la dépression, et parfois n’ont pas non plus

la connaissance nécessaire pour la diagnostiquer. En outre,

les démarches se complexifient du fait de la multiplication

des praticiens. En effet un psychiatre ne peut renvoyer vers

un autre spécialiste. Ainsi, à chaque fois le malade doit systématiquement repasser chez son médecin traitant.

Cela multiplie les trajets et les démarches pour le malade,

crée des lourdeurs administratives et augmente les coûts

pour la Sécurité Sociale.

Encore une fois, on pourrait imaginer un système où le psychiatre serait au centre de la prise en charge et pourrait renvoyer directement la personne dépressive

chez un spécialiste, épargnant ainsi de nombreuses démarches physiques et administratives au malade. Cela sous entend évidemment

une meilleure formation des psychiatres en ce qui concerne

les possibles causes biologiques de la dépression, et la création d’un espace de communication entre ces différents spécialistes

et les psychiatres.

Malade

Le malade atteint de dépression est dans un état psychique

et physique particulier, qui fait de lui une personne difficile à appréhender à la fois pour sa famille et pour son médecin. Ainsi, le malade se retrouve face à

une « jungle ». Il ne sait pas à qui s’adresser tant le monde de la dépression est complexe. Il est difficile pour un malade de se faire aider d’autant plus

qu’une personne dépressive souffre souvent d’un manque de volonté ne faisant qu’aggraver l’absence de diagnostic et de soin de la dépression.

Le malade souffre de nombreux symptômes handicapants:

trouble du sommeil et de l’humeur, manque de volonté, apathie, anesthésie affective, pensées suicidaires

et passage à l’acte,… Ce sont des individus qui sont très difficiles à cerner, comme l’explique Alain Meunier, psychiatre et psychanalyste au sein

de l’association SOS-Dépression, car nous ne pouvons nous identifier à la douleur du malade, entraînant une incompréhension de ce qu’il ressent.

«C’est surtout un profond sentiment d’incompréhension.

Eux même sont incapables de définir leur souffrance. Si vous rencontrez un dépressif, vous allez essayer de l’aider. En fait, on fonctionne par rapport à la

douleur, par identification. C'est à dire que vous pouvez avoir une idée d’être cul de jatte si vous avez

eu le pied dans le plâtre pendant 3 mois, vous avez une identification. Le problème c’est qu’au niveau de la souffrance dépressive, vous n’êtes pas équipés

pour comprendre, vous n’avez jamais vécu comme ça, vous n’avez jamais vécu cette souffrance donc forcement ce qui est autour est dans l’incompréhension.

Il ne peut pas y avoir d’identification.

Alors, vous ce que vous projetez sur lui c’est votre douleur ordinaire ou celle que vous avez pu ressentir dans un moment difficile de votre vie.

Mais cela n’a rien à voir. C’est autre chose,

ils ressentent autre chose. L’anesthésie affective par exemple. Quand vous êtes dans un deuil, au contraire vous avez une douleur aigue, vous êtes déchirés,…

le dépressif ne ressent absolument pas cela. Il se sent pourrir, il a l’impression de ne plus rien ressentir, il vit dans un cube de verre. On est très loin de

la douleur ordinaire fusse-t-elle dramatique. Donc ce sont deux douleurs radicalement différentes.»

Le malade est totalement incompris par qui que ce soit n’ayant pas eu d’épisode dépressif. En plus de cela, il se retrouve face

à une société hostile dont le mode de fonctionnement ne lui correspond pas. Alors qu’il manque souvent de volonté, le dépressif se retrouve face à une multitude

de médecins et de procédures compliquées et inadaptées, et dans laquelle il doit réussir à se retrouver et à survivre. Ajoutons à cela que la prise en charge

devrait intervenir au plus tôt, car les chances de guérison sont plus grandes, et que cela diminue le risque suicidaire. Il est aisé de constater que la prise

en charge est peu adaptée à ces personnes.

Il est très difficile de comprendre ce que traverse un dépressif,

il est donc très difficile d’avoir des témoignages de ceux-ci.

Seuls les blogs ou les forums permettent d’avoir une idée un peu plus précise. Les blogs sont souvent des sortes de thérapies pour les malades: ils écrivent au

jour le jour ce qu’ils ressentent,

ils y analysent leur vie, leur passé, leurs sentiments, leur expérience,etc. Ces blogs n’ont pas forcément pour finalité de communiquer avec les autres

contrairement aux forums qui sont des plateformes d’informations où des personnes dépressives, des personnes guéries, et même des psychiatres ou psychanalystes

échangent sur les thérapies, les traitements,

les remboursements, leur état d’âme, … Ces forums sont faciles d’accès –ce qui est un avantage lorsque l’on a perdu une certaine volonté et notamment une

capacité physique de faire quoique

ce soit-, ils permettent un cadre moins formel et plus apte aux confidences, notamment grâce à l’anonymat.

État

L’État est un acteur majeur du monde de la dépression à plusieurs échelles. Il est garant de l'intérêt public et de l'amélioration de

l'état sanitaire de la population. Il exerce un contrôle sur les relations entre les institutions de financement, les professionnels et les malades. Il fait appel

à plusieurs instances pour exercer ces missions au niveau national,

et dans une moindre mesure au niveau local.

Tout d’abord, c’est le parlement qui fixe depuis 1996 les

objectifs sanitaires et vote la LFSS. Ensuite le Ministère de

la Santé et de la Protection sociale coordonne

le système sanitaire par le biais de quatre organismes: La Direction Générale de la Santé (DGS) qui conçoit et met en œuvre les politiques et programmes de santé

publique, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) chargée des questions financières et tarifaires, la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins

(DHOS) compétente au niveau de l'organisation des soins hospitaliers ainsi qu'au niveau de la coordination entre soins de ville et secteur médico-social. Ensuite le

Ministère de l’Économie et

des Finances intervient sur les aspects financiers de la santé et

de l’Assurance Maladie. Le comité Économique des Produits de Santé fixe

quand à lui le prix des médicaments et dispositifs médicaux.

Par ces Organisme l’État organise la prise en charge et la

chaine de traitement des malades. Aujourd’hui, les maladies psychiatriques sont traitées de la même manière

que n’importe quelle autre maladie. L’initiative des démarches est donnée aux patients. Cela commence par un rendez vous chez un médecin généraliste, celui-ci se

charge ensuite de renvoyer les patients vers un spécialiste. Dans le cas de la dépression, le médecin se contente souvent de fournir des antidépresseurs, la plupart

du temps à mauvais escient. De plus, par méconnaissance du sujet, le médecin sait rarement renvoyer le patient vers le bon spécialiste en fonction de la nature de la

dépression, d’autant qu’un certain nombre de traitements pourtant efficaces, ne sont pas reconnus aujourd’hui et donc négligés. Cette volonté d’établir une chaine de

soin unique pour toutes les maladies, selon le même algorithme est la cause principale du dysfonctionnement de la prise en charge de la plupart des maladies

psychologiques. C’est le constat d’Alain Meunier, psychiatre et président de l’association France Dépression:

«Ce qui m’a toujours choqué c’est la distance entre la maladie et les soins. […] Quand vous avez une souffrance psychique X ou Y, le problème

c’est à qui vous vous adressez ? Il y a les tenants de ceci, les tenants de cela, aucune indication. Je pense qu’entre la demande et les soins, il y a une espèce

de lacune terrible. C'est à dire, vous vous renseignez où ? À votre généraliste, il n'y connait rien, il faut être clair ou alors les généralistes s’y

connaissent très

bien parce qu’ils ont un don pour. Mais au départ c’est juste cinq heures de cours pendant leur internat, pendant leurs études.»

À l’origine de ce dysfonctionnement, outre les pendants économiques que nous développerons par la suite, il nous

a souvent été souligné l’absence de communications entre

les autorités de santé et les spécialistes. Le travail des psychanalystes n’est par exemple pas reconnu, les patients ne sont donc jamais envoyés chez eux dans la

chaine de traitements traditionnelles, ni vers les divers spécialistes en mesure de soigner les causes de leur dépression, comme par exemple

une hyperthyroïdie. Ce manque est aujourd’hui partiellement pallié par les psychiatres, ou par des associations qui prennent

le relais de cette prise en charge bancale.

Analyse

De manière générale les maladies psychiatriques ne bénéficient pas d’une prise en charge adaptée aux besoins des malades.

L’État a établit une chaîne de traitements relevant d’un algorithme simple: médecin traitant, puis spécialiste.

Mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela.

D’abord parce que la dépression est multiple. Par nos entretiens, nous avons décidé d’identifier quatre causes de la dépression:

le mal être social, la cause génétique, la cause biologique et la dépression ponctuelle. Alain Meunier, psychiatre et président

de l’association SOS dépression explique que:

«Ce qui n’est jamais recherché ce sont les causes. Elles peuvent être traumatiques(…) Si vous faites un traitement de l’épisode sur des gens qui ont vécu

un même traumatisme, il est clair que la cause était unique, que c’était un accident par rapport à quelque chose. Dans ce cas là, ils sont «guéris». De la même façon, on a

des causes hormonales. A l’association on voit une personne sur vingt qui se présente avec une hyperthyroïdie. Si on soigne l’épisode dépressif, ils sortent d’ici, une

semaine plus tard ils reviennent, tant que vous ne leur avez pas soigné la thyroïde, cela ne marche pas. Vous avez des causes héréditaires, on a des familles où on sait

que c’est une maladie génétique, en tout cas qu’il y a un facteur génétique dedans. Dans ce cas là il faut soigner la cause.»

Nous voulons montrer ici que selon la cause, un dépressif ne devrait pas rencontrer les mêmes spécialistes. Aujourd’hui, le traitement pour une dépression est délivré à 75%

par les médecins généralistes. Or ces derniers sont très peu qualifiés pour traiter la dépression. Ils ne prennent pas en compte ses causes et se contentent souvent de

prescrire des antidépresseurs, traitement qui n’est pas toujours adapté. Une des raisons pour laquelle il y cette «lacune» dans la prise en charge est la perception trop

générale de la maladie par l’État, qui la considère comme une pathologie quelconque traitée par des antidépresseurs, mais qui ne traduit pas la complexité du monde de la

dépression.

Dans le schéma présenté, c’est le malade qui détient l’initiative, ce qui est complètement incohérent, puisqu’un dépressif est principalement caractérisé par un profond

manque d’envie. Meunier développe que:

«ce qui [l]’a toujours choqué c’est la distance entre la maladie et les soins. Si vous avez une dépression, vous savez que vous devez aller chez un

psychiatre. Mais quand vous avez une souffrance psychique X ou Y, le problème c’est à qui vous vous adressez ? Il y a les tenants de ceci, les tenants de cela, aucune

indication. Je pense qu’entre la demande et les soins, il y a une espèce de lacune terrible. C'est à dire, vous vous renseignez où ? A votre généraliste, il y connait rien,

il faut être clair ou alors les généralistes s’y connaissent très bien parce qu’ils ont un don pour. Mais au départ c’est juste cinq heures de cours pendant leur internat,

pendant leurs études».

Des psychiatres et des associations, se battent aujourd’hui pour que les soins se déplacent vers le patient et non l’inverse. L’idée est que le psychiatre doit être

la figure centrale de la prise en charge et renvoyer vers les autres spécialistes si besoins. De manière optimale, il faudrait des structures qui rassemblent ces divers

spécialistes.

Par ailleurs, il faut bien distinguer l’épisode dépressif des causes de la dépression. Les deux doivent être traités pour que le patient soit guérit. Les épisodes

dépressifs sont aujourd’hui plutôt bien pris en charge, il existe de nombreuses thérapies plus ou moins adaptées à chacun: antidépresseurs, mais aussi psychothérapie,

électrochoc, électromagnétisme transcranienne, etc. Mais le traitement des causes de la dépression, est souvent plus complexe car il met généralement en jeu d’autres

spécialistes que les psychiatres. Or l’absence d’interactions entre ces différents professionnels complique la démarche du dépressif pour se faire soigner. L’assistante

sociale dans une clinique psychiatrique de Bretagne, confirme:

«on peut dire que la dépression est «mal prise en charge» car il manque une interaction entre les différents professionnels. C’est le cloisonnement des

professions qui fait que la prise en charge de la dépression peut ne pas fonctionner.»

Ce cloisonnement qui handicape la prise en charge, rend également le débat difficile. Ceci d’autant plus qu’aucun espace public ne semble exister, notamment parce que la

dépression et les maladies mentales sont en général assez tabou. C’est l’avis de Stéphane Jamain, généticien, qui explique ce cloisonnement en insistant sur la fracture

historique entre les spécialistes des maladies psychiatriques:

«À avoir voulu dissocier ça systématiquement [la psychiatrie et de la psychanalyse], ça a ralenti beaucoup la recherche et ça un peu obstrué les gens sur

ce qu’étaient les causes de ces maladies, on s’est enterré dans des débats stériles sans vraiment essayer de comprendre. Il y a aussi une dissociation, entre la psychiatrie

et les neuroscience, qui fait qu’on a pas pris la psychiatrie comme dans les autres maladies neurologiques. Tout cet historique, qui est dû à l’histoire de la psychanalyse,

fait qu’en France on a cette conception différente des maladies psychiatriques et surtout, que c’est quelque chose dont on ne doit pas parler. C’est devenu tellement

stigmatisé que les gens ne parlent pas au sein même des familles.»

Cette absence de dialogue entre les acteurs fait stagner le débat, ce qui explique que la prise en charge de la dépression, bien qu’unanimement reconnue inadaptée, n’a peu

évolué ces dernières années, malgré les différents progrès en la matière.

Démarche

Au début de nos recherches, nous pensions avoir une controverse sur l’origine de la dépression. Jusqu’à présent, il y avait une opposition stagnante entre les partisans

d’une origine sociétale (mal être social…) et les partisans d’une origine environnementale et biologique (déséquilibre chimique entrainant la dépression). Avec la

découverte d’un gène de la dépression, nous avons très rapidement eu l’impression d’être face à une controverse avec finalement une troisième origine venant bouleverser

le schéma existant. Mais au fur et à mesure de notre enquête et de nos entretiens, nous nous sommes rendu compte que cela n’était pas le cas. D’une part parce que

la dépression est une maladie mal définie et multiple, si bien que ce que nous croyions être controversé n’est que la preuve de sa complexité. Il n’existe pas en fait

une dépression avec une cause unique, mais des causes multiples et surtout de nombreux symptômes subjectif et difficilement définissable.

D’autre part, du fait d’un cloisonnement du monde de la dépression, il n’y a pas de confrontation entre les acteurs, et tous les débats (définition, traitement, prise

en charge des malades) stagnent. C’est en ce qui concerne la prise en charge que cette inertie est la plus flagrante, dans la mesure où c’est le point le

plus problématique. C’est pourquoi nous nous sommes attachés à décrire ces dysfonctionnements et l’absence d’évolution dans ce domaine. L’étude de la cartographie du

web montre bien le cloisonnement entre les acteurs, ce qui appuie l’idée qu’il n’y a pas vraiment de controverse, au sens sociologique du terme.

Cartographie du web