Les syndicats et associations

—

Union syndicale des magistrats (USM)

Syndicat de la magistrature (SM)

Association des avocats pénalistes (ADAP)

Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP)

Conseil national des barreaux

Conférence des bâtonniers

Ordre des avocats

Barreau de Paris

Les blogs

—

le blog de « maître Eolas » (avocat) lien

le blog de Jean-Pierre Rosencveig (juge pour enfants) lien

Entrée des acteurs judiciaires dans la controverse

—

L’insertion du monde de la justice dans le débat entourant la loi sur la « castration chimique » a suivi de près le meurtre de Marie-Christine Hodeau, la joggeuse de Milly-la-Forêt tuée par un délinquant sexuel récidiviste, comme c’est le cas pour d’autres acteurs de cette controverse.

Certains responsables politiques de la majorité ont en effet profité de l’engouement médiatique autour de ce meurtre pour mettre en cause publiquement la responsabilité des magistrats dans cette affaire, avec en ligne de mire la fonction de juge d’application des peines, dont l’un d’entre eux a été accusé d’avoir prématurément remis en liberté l’assassin.

Le porte-parole de l’UMP, Frédéric Lefebvre, a le premier mis implicitement en cause la libération conditionnelle dont avait fait l’objet l’assassin de Mme Hodeau en 2007, se demandant si ce dernier avait bien été soumis à un contrôle judiciaire et soigné comme il le fallait après sa libération.

Après lui, le ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, a directement accusé « les juges d’application des peines qui ont pris la décision de libération conditionnelle » du meurtrier : « Il est parfaitement inacceptable que ce criminel sexuel ait été remis en liberté. C’est dans ces conditions qu’il a, hélas, récidivé. » Il s’est ensuite interrogé pour savoir « si l’application de la loi avait été faite dans l’intérêt des victimes » et si « les juges de l’application des peines, qui ont pris la décision de libération conditionnelle, ont bien songé à toutes les conséquences d’une telle décision ».

Les deux principaux syndicats de magistrats, l’Union Syndicale des Magistrats (USM) et le Syndicat de la Magistrature (SM, classé à gauche), ont répondu à ces attaques en arguant que les juges n’avaient fait qu’appliquer la politique de l’ex-ministre de la Justice, qui « n’a cessé de dire qu’il fallait aménager les peines au maximum pour vider les prisons, et assurer le suivi des personnes à l’extérieur ». Selon le président de l’USM, chaque affaire impliquant des récidivistes entraîne la mise en cause des juges et le vote d’une nouvelle loi, mais qui ne change rien étant donné le manque de moyens donnés à la justice.

C’est donc par une polémique entre magistrats et politiques sur le rôle des juges d’application des peines que le monde de la justice a fait son entrée dans la controverse générale sur la lutte contre la récidive.

Dans la nouvelle loi sur la lutte contre la récidive, les juges d’application des peines sont bien évidemment restés au cœur du dispositif. Cependant, avec la mise en place du système de « castration chimique/rétention de sûreté » comme nouvel « outil » pour les juges, leur rôle s’est trouvé légèrement modifié.

Rôle du juge dans le nouveau dispositif : injonction de soins et rétention de sûreté

—

Depuis 1998, dans le cadre du suivi socio-judiciaire instauré par la loi Guigou (cf chronologie), un condamné pour crime sexuel ayant purgé sa peine peut se voir, à sa sortie, prescrire une « injonction de soins » par le juge d’application des peines (JAP), qui s’appuie pour cela sur une expertise judiciaire réalisée auparavant.

Expertise judiciaire préalable

Avant leur sortie de prison, certains condamnés font en effet l’objet d’une expertise « mentale » judiciaire réalisée par des psychiatres ou des psychologues, qui doivent évaluer leur « dangerosité » et se prononcer sur la nécessité d'une injonction de soins, pouvant ensuite être ordonnée par le juge. Cette évaluation prend le plus souvent la forme d’un entretien clinique libre, structuré par des lignes directrices indiquant les facteurs de risque à prendre en considération. Or, on reproche à cette méthode d’être globalement inefficace en matière de prédiction de la récidive (voir page Psychiatres).

Les condamnés relevant d'une éventuelle surveillance judiciaire peuvent également faire l'objet, en plus d'une expertise, d'un placement, pour une durée de deux à six semaines, dans un service spécialisé, le Centre National d'Observation (CNO) de Fresnes, « aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité ».

Injonction de soins

L’injonction de soins ordonnée par le juge consiste pour le condamné à se soumettre à des examens et éventuellement à des soins prodigués par un médecin traitant et un psychologue. Traditionnellement, le JAP veillait au respect de l’obligation de soins, qui était une simple obligation pour le condamné de voir un médecin. Comme preuve, on demandait simplement au condamné une attestation de son rendez-vous chez le médecin, mais le juge n’avait pas connaissance du traitement suivi, le cas échéant. Mis en place en 1998, l’injonction de soins est un dispositif beaucoup plus lourd, habituellement réservé aux cas les plus graves. Il mobilise deux médecins : un médecin traitant (souvent un psychiatre) et un médecin “coordinateur”.

Mise en pratique de l’injonction de soins

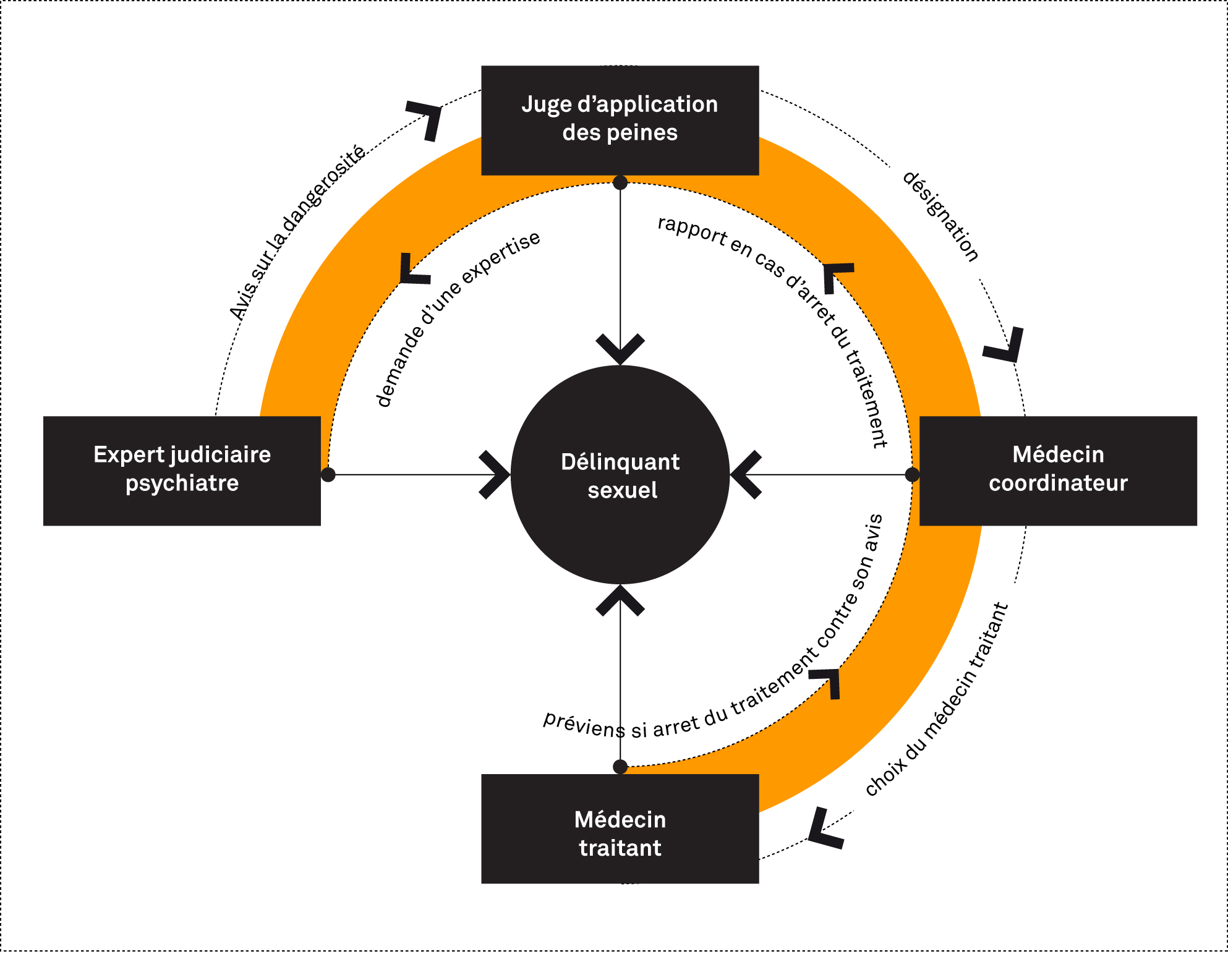

En cas de condamnation à une mesure de suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, le juge d’application des peines désigne sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordinateur chargé de la mise en œuvre de l’injonction de soins. Le médecin coordonnateur doit, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, inviter le condamné à choisir un médecin traitant pour l’accomplissement des soins, conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande et transmettre à la juridiction de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins. Le médecin coordinateur sert donc d’intermédiaire entre le médecin traitant et le juge d’application des peines et apprécie si les soins prodigués au patient sont adaptés ou non.

Depuis la loi Clément de 2005 (cf chronologie), dite « Récidive I », cette injonction de soins peut mener à ce que le médecin traitant prescrive au condamné un traitement antihormonal destiné à diminuer la libido de ce dernier. Seul le médecin traitant peut prescrire un tel traitement et en cas d'interruption contre son avis, il doit prévenir le "médecin coordonnateur" qui en avise le juge d'application des peines, "dans le respect des dispositions relatives au secret médical".

Extension du dispositif

La loi du 10 août 2007 (cf chronologie) renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a généralisé l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire : alors que ce n’était jusqu’à présent qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge, après expertise médicale, le législateur a voulu qu’au stade de la condamnation, tout suivi socio-judiciaire s’accompagne désormais d’une injonction de soins, à la double condition que l’expertise préalable y ait conclu favorablement et que le juge ne décide pas d’y renoncer. Elle a également étendu ce dispositif dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, de la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle.

Rétention de sûreté

Avec la loi du 10 mars 2010 (cf page Politique), en cas de refus ou d’arrêt du traitement, les condamnés les plus dangereux peuvent être sanctionnés par un retour en prison, décidé par le juge d’application des peines, y compris si leur peine a déjà été purgée. Il s’agit là de ce que la loi nomme un « placement en rétention de sûreté », mais qui consiste en fait à réincarcérer indéfiniment des condamnés pour crimes sexuels qui refusent de se soigner, bien qu’ayant purgé leur peine. Cette mesure ne pourra intervenir que si l'intéressé a été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique, adaptée au trouble dont il souffre. Le seuil de peine à partir duquel peut être ordonnée une rétention de sûreté est de quinze ans, et non pas dix comme l’avaient initialement souhaité les députés.

Psychiatrisation de la justice

—

Beaucoup de dispositions en droit pénal, comme par exemple la notion d’irresponsabilité psychiatrique pénale, sont plus inspirées par la psychiatrie que par le juridique en lui-même. Qu'il s'agisse de l'imagerie cérébrale utilisée pour la détection du mensonge ou de la prescription de traitements neuropharmacologiques pour la “castration chimique”, les neurosciences sont de plus en plus utilisées dans le monde judiciaire.

Dans la mise en place du dispositif autour du traitement antihormonal, certains acteurs juridiques dénoncent une remise en cause de la séparation entre justice et soin. Robert Badinter, ancien Garde des Sceaux, parle ainsi d’une « double dérive » à propos de la loi : « on a psychiatrisé la justice et on a judiciarisé la psychiatrie ». Selon de nombreux juristes, le texte confond en effet le soin et la sanction.

L'USM, le Syndicat des Psychiatres de Hôpitaux (SPH) et l'Association Nationale des Psychiatres Hospitaliers Experts Judiciaires (ANPHEJ) rappellent dans un communiqué commun datant du 2 février 2010 que « les injonctions de soins relèvent d'un acte médical, ce qui exige que soit posé un diagnostic et que soient évaluées les contre-indications ». Or, le projet de loi initial proposait que le juge puisse directement obliger le condamné à suivre un traitement antihormonal.

Mais ça n’est pas le rôle normal du juge d’ordonner un traitement, il ne peut qu’ordonner une consultation médicale via l’injonction de soins. C’est pourquoi dans le cadre de l’injonction de soins, la nouvelle loi maintient le statu quo, qui consiste à n’obliger le condamné qu’à voir un médecin. Elle ne peut finalement pas imposer à un délinquant tel ou tel traitement comme le prévoyait la loi initialement votée par les députés. Après, c’est au médecin et à lui seul de décider si le traitement antihormonal est approprié ou non pour le patient.

Cependant, en cas d’arrêt du traitement contraire à l’avis du médecin, la nouvelle loi demande tout de même au juge de juger le soin et non plus un acte pénal: si le patient ne suit pas correctement son traitement, le juge doit décider de le remettre en prison (cf rétention de sûreté). Cette partie de la loi est donc toujours controversée.

En outre, l’injonction de soins devrait être réservée aux délinquants sexuels qui en ont le plus besoin. Cependant, les juges ont tendance à la prononcer dans de nombreux cas, y compris pour des délits qui n’ont rien de sexuel.

La psychiatrisation de la justice est donc bel et bien toujours d’actualité. Mais il est évident que les neurosciences ne peuvent répondre à l'exigence de certitude ni à la demande sécuritaire. Leur utilisation dans ce cadre est donc actuellement toujours controversée.

Le manque de personnel et de moyens : un dispositif inapplicable qui met en doute l’effectivité du droit

—

Des associations de juges comme l’ANJAP (Association Nationale des Juges d’Application des Peines) ainsi que les principaux syndicats de magistraux rappellent le manque cruel de personnel pour appliquer la loi du 10 mars 2010.

Le dispositif de suivi des délinquants sexuels mis en place par la loi est partiellement inefficace du fait que la justice manque de moyens pour l’appliquer, et ce à tous les niveaux. Si le juge d’application des peines est le personnage central de ce dispositif, car c’est lui qui décide de l’injonction de soins avec, en amont, une expertise judiciaire réalisée par des psychiatres, il a néanmoins besoin d’une équipe autour de lui en aval pour mettre en pratique sa décision et surveiller les suites de l’opération.

Premier constat : le nombre de juges d’application des peines en France fait défaut. Seuls 400 juges d’application des peines sont en effet répartis sur tout le territoire.

Au niveau du suivi médical et psychologique ensuite, le rapport d’information « Juger et Soigner », rédigé par la commission des lois de l’Assemblée nationale et rendu public en juillet 2009, souligne qu’il manque environ 800 psychiatres pour assurer le suivi des délinquants sexuels à leur sortie de prison.

En outre, quarante tribunaux répartis sur dix-sept départements en France ne possèderaient pas de médecin coordinateur, pourtant l’une des pièces maîtresses de ce dispositif, car c’est lui qui fait le lien entre le médecin traitant et le juge. Pour contourner l’absence de médecin coordinateur, le projet de loi initial avait ainsi prévu d’obliger le médecin traitant à dénoncer directement au juge tout patient qui cesserait son traitement antihormonal, passant outre le secret médical.

Enfin, la baisse des budgets consacrés à la justice ne va pas pour faire aller les choses dans le bon sens, puisqu’elle ne permet plus de payer les expertises psychiatriques et judiciaires réalisées dans le but d’évaluer « la dangerosité » et la nécessité d’une injonction de soins avant la libération d’un délinquant. Les tarifs des expertises psychiatriques n’ont pas été réévalués malgré les préconisations du rapport de la commission d’enquête parlementaire dire d’Outreau, ce qui entraîne un manque chronique d’experts judiciaires.

Le manque de personnel à la fois judiciaire et médical rend donc ce dispositif inapplicable. Or, la loi ne prévoit aucun budget supplémentaire, pourtant nécessaire à la mise en place de cette prise en charge et ce suivi des délinquants sexuels.

De nombreux dispositifs similaires avaient ainsi précédemment été mis en place (ou du moins votés) et déjà, ils étaient inapplicables et inappliqués du fait du manque de personnel. « On vote un texte sans prendre le temps de faire le bilan du précédent », déplore Yvan Guitz, juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Bordeaux. A titre d’exemple, les UHSA (Unités Hospitalières Spécialement Aménagées) créées par la loi de 2002, censées permettre la prise en charge psychiatrique des criminels et délinquants sexuels dangereux pendant leur détention, n’ont toujours pas ouvert. De même, le suivi post-peine est déjà très peu voire pas du tout assuré.

En ce qui concerne le traitement antihormonal précisément, il n’était jusqu’alors basé que sur le volontariat des délinquants sexuels sur mineurs (loi Guigou de 1998) dans le cadre du suivi-socio judiciaire et pourtant, il était déjà inappliqué. A titre d’exemple, le 10 juillet 2007, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Rouen a reçu le très médiatisé Francis Evrard, délinquant sexuel multirécidiviste, en ignorant totalement que celui-ci était censé suivre un traitement hormonal. La raison est toute simple : le dossier informatique n’était pas parvenu au centre car leur système informatique ne prévoyait pas ce type de dispositif, le logiciel n’ayant pas été mis à jour de la loi « Récidive I » de 2005.

La nouvelle loi étend ce dispositif à tous les délinquants sexuels, en le rendant quasi-obligatoire, et augmente donc inévitablement le nombre de « patients » traités à leur sortie prison. En augmentant le nombre de patients et pas le nombre de moyens et de personnel, le dispositif ne peut que perdre encore en efficacité.

Inflation législative : une surenchère pénale purement démagogique

—

(cf page politique)

De nombreuses lois ont déjà été votées dans le but de limiter la récidive, et ne sont toujours pas appliquées. Dès lors, à quoi bon une nouvelle loi ?

Cette page regroupe l’ensemble des acteurs dont le métier a trait au milieu judiciaire (juges d’application des peines, juristes, professeurs de droit, avocats…) et développe les principaux arguments judiciaires énoncés par ceux-ci pour justifier leur position dans la controverse qui les oppose aux autres acteurs, notamment les acteurs politiques. Ces acteurs s’expriment aussi bien de manière isolée (blogs, articles) que collective (appel des syndicats…).

De manière générale, le monde de la justice s’est très fermement opposé au projet de loi sur la lutte contre la récidive, aussi bien pour des raisons de principe que pour des raisons pratiques. Bien que certains syndicats et associations aient été entendus lors des auditions réalisées par les diverses commissions, ils semblent ne pas avoir été écoutés par les députés, mais peut-être un peu plus par les sénateurs, qui ont légèrement modifié la loi.