Plusieurs médicaments ont été développés pour réduire les pulsions sexuelles et traiter les psycho-pathologies qui peuvent y être associées. En France, seulement deux sont prescrits par les médecins, les comprimés d’Androcur® et les injections de Salvacyl®. Cependant, il en existe d'autres, notamment l'Acétate de Medrosyprogesterone qui est utilisé dans le cadre de la « castration chimique » dans certains États américains. Suite à des nombreuses études (Cooper 1972, Money 1993, 1987, Zumpe and Michaeil 1988), ces derniers ont été refusés par les autorités médicales françaises car les effets secondaires étaient trop importants et la leur réversibilité incertaine.

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES MÉDICAMENTS

—

Androcur

—

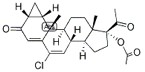

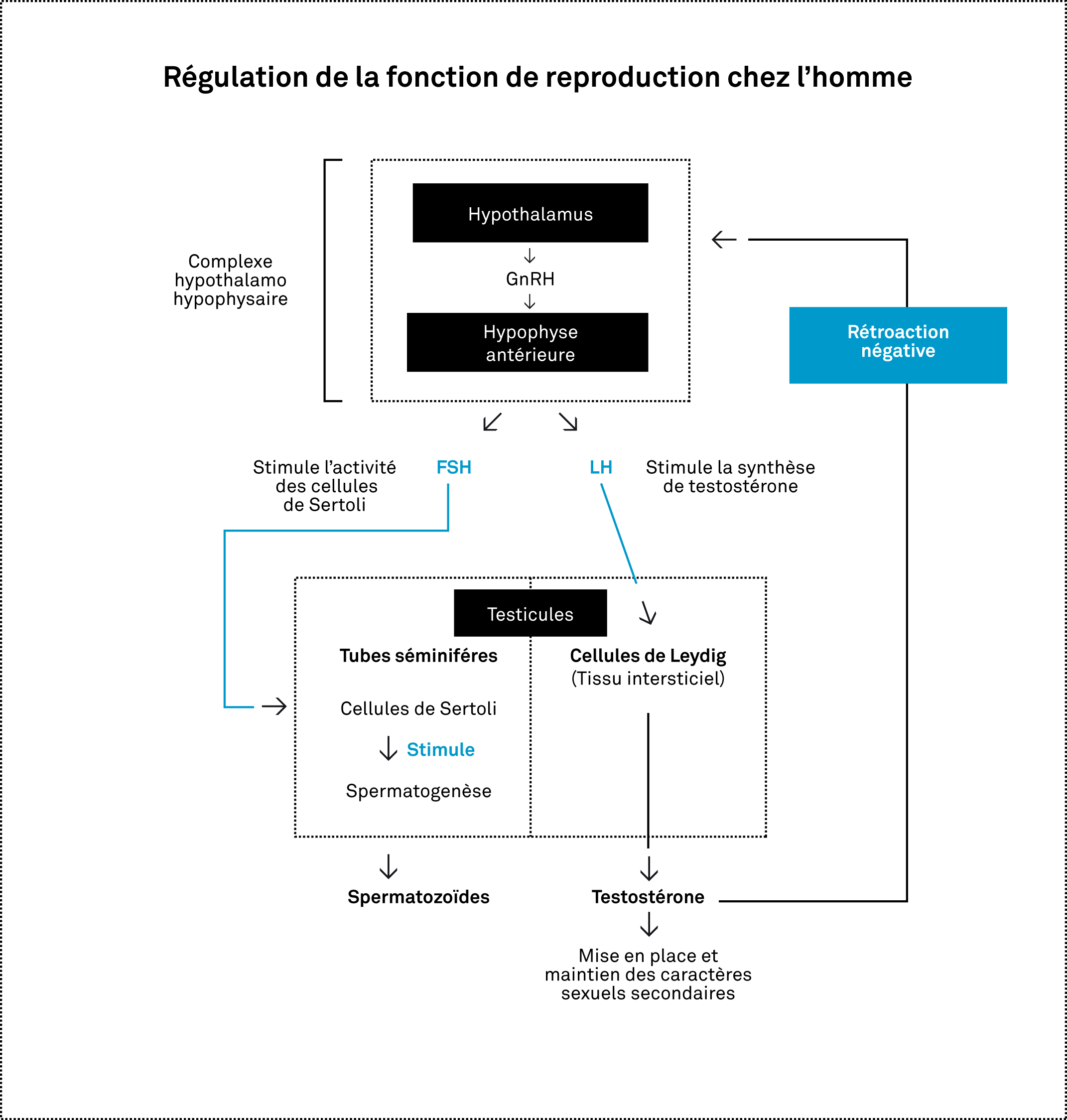

Le principe actif de médicament est l’acétate de cyprotérone (cf image), qui se fixe sur les cellules réceptrices de la testostérone à la place de cette hormone, ce qui l’empêche d'agir et limite ainsi largement son effet dans l'organisme. La prise de ce médicament entraine aussi une diminution de la sécrétion d'une hormone sécrétée par l’hypophyse, la LH, laquelle a pour fonction de stimuler la sécrétion de la testostérone par les testicules. D’une part en diminuant la production de testostérone, et d’autre part en limitant son effet sur les cellules, ce traitement inhibe la libido.

Salvacyl LP®

—

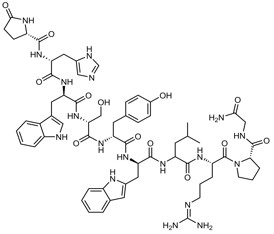

Le principe actif est la triptoréline, qui agit comme analogue à la GnRH. La GnRH est une hormone qui est sécrétée par les cellules de l'hypothalamus et qui provoque la sécrétion de l'hormone LH, qui à son tour stimule la fabrication de testostérone dans les testicules. Le traitement consiste à injecter une forte dose d'un analogue de la GnRH, provoquant une désensibilisation des cellules hypophysaires après quelques jours en raison de l'afflux de cet analogue. Les cellules de l'hypothalamus arrêtent de produire la LH et donc les testicules cessent de sécréter de la testostérone. Encore une fois, ce traitement sert à réduire les effets de la testostérone dans l'organisme, notamment la libido.

LES MODALITÉS DE LEUR ADMINISTRATION

—

Les expériences révèlent que ces médicaments sont tous les deux efficaces, c'est pourquoi il y a un consensus sur le fait que les deux peuvent être prescrits par les psychiatres. Ils sont aujourd'hui tous les deux remboursables aux assurés sociaux. Ce sera donc au psychiatre qui traite le patient de savoir lequel prescrire dans quel cas, en fonction notamment du type d'administration souhaitée (comprimés ou injections).

L'accompagnement de la prise de ces médicaments par un suivi psychiatrique et psychothérapeute est, comme nous l'avons vu avec les recommandations de la Haute autorité de Santé (HAC), obligatoire. Un « collège d'experts », composé d'un sexologue ou urologue, d'un psychiatre et d'un médecin généraliste, doit d'abord décider si le traitement est approprié et qu'il n'y a pas de contre-indications. Ils déterminent aussi les modalités du traitement et des suivis, notamment la fréquence des visites et sa durée qui sera réévaluée en fonction de l'évolution du patient.

UNE CONTROVERSE SCIENTIFIQUE NON RÉSOLUE ?

—

Quand aux médicaments...

—

Les effets indésirables

Les effets secondaires principaux de l'acétate de cyprotérone qui ont été révélés par les études citées lors de la présentation des médicaments sont: la fatigue, des troubles de sommeil, la gynécomastie (dans 20% des cas) et la dépression, ainsi que des risques de complications thromboemboliques. Pour la triptoréline, contenue dans le Salvacyl LP®, les effets secondaires principaux qui ont été trouvés sont la dépression, des bouffées de chaleur et la déminéralisation osseuse, qui peut devenir un très grave problème de santé.

Selon les psychiatres, notamment le Dr. Stoléru, des incertitudes demeurent néanmoins, notamment sur les effets indésirables à long-terme. Les recherches faites sur les médicaments se limitent à une courte durée (aucune de celles que nous avons citées ici n'a duré plus d'un an). Les études à ce sujet sont, selon de nombreux chercheurs (Kyle et Israel ) insuffisantes pour établir de manière sûre les effets et les risques induits par la prise de ces médicaments à long-terme. Cependant, certains politiques ont un sentiment de certitude quant aux effets indésirables, même à long-terme. Selon le député Bernard Debré, qui a déposé une première proposition de loi à ce sujet en 2007, les effets secondaires engendrés par ces médicaments sont parfaitement connus car il y a des patients de cancer de prostate qui les prennent depuis vingt ans (cf entretien).

Les effets indésirables des médicaments sont donc controversés. La question se pose aussi de savoir si un traitement qui s’accompagne de telles conséquences doit avoir comme seule alternative la réclusion, comme l’édicte la loi. La loi limite ainsi considérablement le libre consentement du patient, ce qui pose problème vu les effets indésirables sur leur santé qui accompagnent le traitement. Et ceci d'autant plus que les données des expériences sont, selon de nombreux chercheurs, insuffisantes (voir ci-dessous pour les limites des expériences).

L'avantage utilisé pour justifier ces traitements est leur réversibilité, c'est-à-dire qu'un arrêt de leur administration entrainerait la fin de leurs effets. Un patient qui aurait pris un de ces médicaments pendant deux ou trois ans peut revenir à son « état initial » en quelques semaines. Selon la professeur Florence Thibaut (voir entretien), psychiatre et chercheuse à l'Inserm, il existe une « réversibilité totale du traitement ». Les hommes politiques qui ont voté à faveur de la loi, ainsi que Bernard Debré, défendent aussi la réversibilité des médicaments. Ils se fondent sur les recommandations de la HAS, qui évoquent: « la réduction majeure et réversible des taux de testostérone ». Cependant, il y a encore une fois un désaccord car d'autres psychiatres, notamment le Dr. Stoléru, mettent en question cette réversibilité. Lors de l'entretien, le docteur a expliqué que « Le problème de la réversibilité des effets se pose si les médicaments ont été pris pendant une période plus longue, comme cinq ou six ans, car on ne sait pas bien ce qui arrivera lors de l’arrêt du traitement dans ce cas et si la réversibilité reste totale après une longue période de traitement ininterrompu. »

Durée du traitement

La durée minimale pour la mise en place de l'action du traitement a fait l'objet d'un consensus parmi les chercheurs et les psychiatres: il faut prendre les médicaments pendant au moins 2 mois avant de voir ses effets et l'établissement d'un « comportement sexuel approprié », notamment la disparition des fantasmes et la réduction des pulsions sexuelles.

Cependant, la durée du traitement n'a pas été établie de manière consensuelle dans la communauté des chercheurs et des médecins. Les psychiatres préviennent qu'il faut une grande prudence quant à l'arrêt du traitement, car celle-ci peut conduire à un rétablissement des problèmes sexuels. En effet, ces médicaments ne sont que des traitements palliatifs, qui servent à soulager les symptômes d'une souffrance psychologique ou sociale, mais qui ne vont pas « guérir » l'individu à vie. Les modalités de l'administration se fonderaient sur l'essentiel accompagnement par un psychiatre, qui lui verrait sur quelle durée administrer le médicament.

Quand aux expériences de recherches...

—

Les expériences que nous avons vues comportent néanmoins de nombreuses limites, qui ont été soulignées par la HAS et par l'analyse de Kyle et Israel .

Des influences statistiques

Une première limite soulignée par l’HAS est que les expériences ont souvent été faites sur un nombre très réduit de patients (parfois moins d'une dizaine), ce qui, comme a été le cas lors de l'étude du Dr. Stoléru, ne permet pas de tirer des conclusions valables des expériences. Ceci s'accompagne du fait que les études se déroulent pendant une courte durée, ce qui comme nous l'avons vu et comme l'évoquent certains psychiatres (le Dr. Stoléru par exemple) ne permet pas d'analyser les conséquences de ce médicament à long-terme. Le rapport de la HAS évoque d'ailleurs l'insuffisance de données pour établir un rapport entre l'efficacité et les effets indésirables des traitements. Cette insuffisance est accentuée par un manque d’objectivité de certaines expériences, qui a encore été souligné par le rapport de la HAS, vu que de nombreuses mesures reposent sur un score établi par le patient lui-même et qui sont souvent difficilement quantifiables (comme par exemple le désir sexuel).

Un décalage entre les recherches et la loi du 10 mars 2010

Alors que la loi prévoit d’administrer le traitement anti-hormonal uniquement aux délinquants sexuels de moins de 15 ans, les diverses expériences que nous avons vues se focalisent sur des groupes de population différentes : des pédophiles, des délinquants sexuels en général, des « paraphiles », des exhibitionnistes… Ceux-ci peuvent avoir des comportements sexuels qui varient et leur réaction au médicament peut ne pas être la même (Kyle et Israel, 1998 ). L'argument selon lequel les médicaments sont déjà utilisés pour le cancer de prostate ne permet pas de palier ce manque de la spécificité de la recherche, vu que ce la population touchée par le cancer de prostate est très hétérogène.

Ce décalage se traduit aussi dans le fait que toutes les expériences étudient des patients volontaires, qui souhaitent prendre le médicament et ont donc un certain espoir dans ses effets. Cependant, la question du libre consentement du patient est discutable dans le cadre de la loi, car comme nous l’avons vu l’alternative est la réclusion. Il existe donc des incertitudes quand à l’efficacité du traitement qui serait pris par des patients uniquement pour éviter la prison.

Malgré l’efficacité de ces traitements illustrée par les recherches qui ont été faites, celles-ci demeurent limitées notamment concernant le domaine de la loi du 10 mars 2010. Il y a ainsi un décalage entre les recherches et le texte de loi, qui laisse une place à l’incertitude.

CHRONOLOGIE

Années 1960

—

Développement de l'acétate de cyprotérone

Il s'agit de la première forme de traitement chimique anti-hormonal qui réduit la libido. Le médicament est un anti-androgène présenté sous la forme de comprimés, et commercialisé sous le nom d'Androcur®. Il a été synthétisé par le laboratoire allemand Schering, non pas dans le but originel de diminuer la libido mais pour le traitement de maladies telles que le cancer de prostate.

1971

—

Étude de Lashet

Cette étude, une des premières faites sur ce traitement, a suivi 110 patients dont la moitié étaient des agresseurs sexuels, qui ont pris 100mg d'acétate de cyprotérone par jour. Les résultats de l'expérience montrent que l'Androcur®, a été efficace dans la diminution de la sexualité dans 80% des cas. L'analyse a aussi servi à mettre en évidence des effets indésirables qui accompagnent la prise de ce médicament: fatigue, troubles de sommeil, prise de poids, et une humeur dépressive.

Années 1980

—

Développement des médicaments analogues à la GnRH

L'autre médicament utilisé dans le traitement anti-hormonal est un analogue de la GnrH (une hormone présente dans l'organisme), qui a pour la première fois été commercialisé par le laboratoire japonais Takéda, sous le nom d'Enantone®. Il a été utilisé pour réduire les pulsions sexuelles des pédophiles à partir des années 1980 et s’administre par injections tous les trois mois. Néanmoins, ses effets secondaires importants et controversés ont empêché son autorisation de mise en marché (AMM) en France dans la réduction de l'activité sexuelle. Il faudra attendre le développement du Salvacyl LP® (dont le principe actif est la triptoréline), pour que les injections à effets analogues à la GnRH soient utilisées dans le traitement de la pédophilie.

1981

—

Étude de Cooper

Cette étude comparative avait pour but d'analyser les effets de l'acétate de cyprotérone, en étudiant d'abord le patient sans le médicament, puis après l'administration de cette molécule et enfin avec un placebo. Les résultats, qui se fondent sur les déclarations des participants concernant leur activité sexuelle, montrent l'efficacité du traitement.

En savoir plus sur cette étude

1993

—

Étude de Bradford

Plus détaillée et se déroulant sur une période plus longue que l'étude de Cooper, l'étude de Bradford avait le même objectif: analyser l'efficacité de l'Androcur®. Elle s'est focalisée uniquement sur les délinquants sexuels, en étudiant leur comportement sexuel après l'administration de l'acétate de cyprotérone et en comparant les effets à un placebo. Malgré les effectifs limités (seulement 19 patients ont subi le traitement), ces résultats sont significatifs. La grande différence constatée dans les mesures de l'activité sexuelle entre le placebo et l'Androcur® illustre que ce médicament diminue significativement le taux des endocrines (testostérone et LH) dans le sang et ainsi l'excitation sexuelle.

En savoir plus sur cette étude

2005

—

Disponibilité de l'Androcur

L'Androcur, sous forme de comprimés, est commercialisé en France dans le but de « réduire des pulsions sexuelles dans les paraphilies en association à une prise en charge psychothérapeutique » (cf recommandations de la HAS). Depuis 2007, après une étude par la Haute Autorité de Santé (HAS), ce médicament est remboursable aux assurés sociaux.

2007

—

Disponibilité du Salvacyl LP

Les injections de Salvacyl LP® sont commercialisées en France à partir de 2007, pour « la réduction majeure et réversible des taux de testostérone afin de diminuer les pulsions sexuelles chez l’homme adulte ayant des déviances sexuelles sévères » (cf recommandations de la HAS). La HAS instaure l'obligation pour le patient qui prend ce traitement à être contrôlé par le psychiatre qui le lui a prescrit le médicament ainsi qu'à suivre une psychothérapie. Depuis février 2009, le Salvacyl LP®, malgré le coût plus élevé, est aussi inscrit sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.

2007

—

Étude du Dr Stoléru

Psychiatre et chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le Dr. Stoléru a été investigateur coordonnateur dans cette expérience dont l'Inserm était le promoteur. L'objectif initial était de comparer l'efficacité des deux médicaments utilisés dans le traitement anti-hormonal. Cette étude est particulièrement intéressante car son protocole a été multidisciplinaire, avec des contributions « de psychiatres, de chercheurs en neurosciences, de juristes, de biologistes, de statisticiens, d'épidémiologistes, de spécialistes en santé publique, d'éthiciens... » (cf entretien).

L'expérience a consisté, après vérification que les patients remplissaient tous les critères pour subir le traitement anti-hormonal (la liste de ces critères se trouve en annexe dans l'entretien), à administrer soit de l'Androcur®, soit du Salvacyl LP® ainsi qu’un placebo. L'étude était complètement randomisée: ni les patients ni les chercheurs ne savaient quel médicament était administré ou si c'était le placebo. Pendant la durée du traitement, les patients étaient suivis régulièrement par un psychiatre et un psychothérapeute, chacun les recevant tous les quinze jours.

Malgré l'intérêt que cette expérience aurait pu avoir dans le cadre de la « castration chimique » évoquée par la loi, elle n'a pas véritablement permis de conclure. Des problèmes logistiques ont réduit se durée à une période d'un an (elle était initialement prévue pour deux ans), et les effectifs étaient très limités. En effet, très peu de psychiatres ont fait la démarche d'adresser leurs patients, ce qui veut dire que l'expérience a porté sur seulement sept patients, au lieu des cinquante attendus. Ainsi, la conclusion du Dr. Stoléru est que: « Le traitement par les injections semblerait avoir été particulièrement efficace, mais nous n'avons pas assez de cas pour effectuer une comparaison valide. »

Il n'existe pas actuellement en France d'autres études multidisciplinaires essayant de comparer l'efficacité des deux médicaments.