Certains psychiatres, relayés par la presse, ont tenu à désacraliser le traitement hormonal, en rappelant son efficacité souvent relative, et en s’insurgeant contre le projet de loi du gouvernement qui tendait à le rendre obligatoire.

LePoint.fr, 16 novembre 2009: Castration chimique: les psychiatres craignent "les pressions politiques et judiciaires"

—

Ségolène Gros de Larquier

"La castration chimique n'est pas un traitement magique." Les spécialistes de la délinquance sexuelle lancent un avertissement alors que les députés examinent, dès mardi, un projet de loi de lutte contre la récidive. […] En revanche, certaines contre-indications médicales - psychose, risque d'embolie pulmonaire, par exemple - empêchent de le suivre. Pour d'autres patients, un traitement de fond, comme la psychothérapie ou encore la prise d'antidépresseurs, est davantage recommandé. Résultat : un traitement antihormonal ne serait efficace que sur 10 à 15 % des pédophiles, selon certains spécialistes. La castration chimique "n'est pas la panacée, souligne Bernard Cordier, psychiatre à l'hôpital Foch de Suresnes. Je suis inquiet, car les politiques et la justice font une pression importante dans le choix de ce traitement". La possibilité de prescrire un "coupe-faim sexuel" en prison choque aussi les spécialistes. "Si un patient suit ce traitement pendant dix ans en détention, il devra l'arrêter à sa sortie", ironise Bernard Cordier, qui suit des délinquants sexuels depuis 30 ans. "À long terme, ce traitement est de plus en plus difficile. Cela crée un véritable désordre biologique et la perte de désir favorise les risques de dépression", renchérit Michel Dubec, psychiatre et expert agréé par la Cour de cassation. Sans compter les effets secondaires gênants provoqués chez les patients, comme la perte de pilosité ou l'ostéoporose. Autre volet controversé : l'atteinte à la liberté de prescription du médecin traitant. Selon le texte, un délinquant sexuel pourrait être orienté vers un traitement antilibido après avoir été examiné par un collège d'experts au cours de la procédure pénale. "Ce n'est pas à la justice de délivrer des prescriptions aux médecins. Je soigne un patient et pas la société", dénonce la psychiatre Sophie Baron-Laforêt. "On touche à la prescription médicale qui appartient au médecin traitant", poursuit Bernard Cordier. […] Dans tous les cas, la réalité du terrain devrait rattraper le développement de la prise de médicaments antihormonaux. Il existe une pénurie de psychiatres dans le secteur public - 800 postes vacants - sans compter que ces derniers manquent cruellement de formation pour suivre les délinquants sexuels.

L’Humanité, 17 novembre 2009: Serge Portelli : "Un projet de loi démago et inutile"

—

Entretien réalisé par L.M.

Pour Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, la récidive est un phénomène marginal qui appelle d’autres solutions que celles portées par ce texte. Comment qualifier ce énième texte sur la récidive? Serge Portelli : Démago et inutile. Imaginez: c’est la quatrième loi sur la récidive en cinq ans! Rien que ce fait est une condamnation de l’existence même de ce nouveau texte… Multiplier ainsi les lois, c’est la preuve de leur inutilité absolue. Quelle est la réalité de la récidive? Serge Portelli : Elle représente 6% des délits, 2% des crimes et moins de 1% des crimes les plus graves, ceux visés par ce texte. C’est un phénomène beaucoup moins important que ce qu’on pourrait croire. Le gouvernement, lui, en a fait une obsession pathologique. Il détourne ainsi l’attention de l’opinion publique sur ce qui est accessoire, alors que le vrai problème reste le traitement général de la délinquance. Quelles solutions, tout de même, à la récidive? Serge Portelli : Il faut s’interroger sur l’amélioration de la prise en charge des malades et du suivi, en prison, des longues peines. Donnons notamment les moyens pour mettre en place des soins diversifiés tout au long de la peine: accès aux médecins, traitements chimiques, groupes de parole, psychothérapie, arthérapie... Tout cela serait plus efficace qu’un enfermement perpétuel ou que l’escroquerie de la «castration» chimique, procédé réversible qui n’a jamais empêché le passage à l’acte.

Ce témoignage bouleversant d’un ancien délinquant sexuel montre les résultats positifs auxquels le traitement hormonal peut aboutir, même si cet individu ne se prononce pas sur l’opportunité de rendre le traitement « obligatoire ».

Le Monde, 18 novembre 2009: " Pas une castration, une libération "

—

Patricia Jolly

Condamné à deux ans de prison pour détournement de mineur, " Antoine ", 47 ans, raconte ses pulsions criminelles. Et sa décision de recourir à un traitement chimique inhibiteur de la libido… Aujourd'hui, il a 47 ans. Libéré en mars 2007 après avoir été condamné à deux ans de prison ferme et trois années de suivi socio-judiciaire pour détournement de mineur, il suit un traitement inhibiteur de la libido, dit " castration chimique ". […] Tous les mois depuis décembre 2007, Antoine se rend donc dans le service de psychiatrie d'un hôpital francilien pour y recevoir une injection qui, dit-il, lui a ouvert une " nouvelle vie ". Il se ronge encore à l'idée qu'on le reconnaisse, " J'ai fait plein de victimes ", confesse-t-il. […] Avec les remises de peine, Antoine n'a finalement passé que treize mois en maison d'arrêt. Grâce au soutien d'employeurs, il peut retravailler dès sa sortie, fin mars 2007. Mais sa vie d'homme libre prend d'abord un mauvais tour. Sa condamnation étant assortie de trois années de suivi socio-judiciaire obligatoire, Antoine avait lui-même trouvé un psychothérapeute pour se faire aider. " Mais il n'était pas psychiatre et j'avais aussi besoin d'un traitement chimique ", raconte Antoine. Les séances de divan bihebdomadaires ne lui apportent rien et celles - collectives - imposées par le thérapeute lui inspirent un profond malaise. […] " J'avais prévu de me tuer le jour de mon anniversaire, pour le symbole ", explique-t-il. Un mois avant cette mort programmée, on lui indique le service de psychiatrie d'un hôpital francilien, expert dans les traitements inhibiteurs de la libido. Antoine va alors si mal qu'il est prêt à tout. Les effets secondaires qu'on lui décrit, tels que " les seins qui peuvent pousser ou la pilosité qui s'affaiblit " sont un pis-aller. " Seul un médecin peut juger de la capacité d'un condamné à accepter un médicament "castratif" ", dit-il aujourd'hui. […] Ce traitement commencé en décembre 2007 lui fait l'effet d'un miracle. Au cours des deux premiers mois, ses besoins ont " ralenti ". Au bout de trois mois, Antoine, qui a " seulement pris 10 kilos ", se sent un autre homme. " Pour moi, ce n'est pas une castration mais une libération, explique-t-il. Je n'ai plus de besoin impérieux. Le désir n'est pas absent mais le physique ne suit pas souvent. " Certains soirs, Antoine pense aller consulter des sites X autorisés, pour vérifier l'état de sa virilité, puis il " oublie " et cela le rassure. " Avant, ma vie était dirigée par mon sexe, maintenant c'est moi qui dirige ma vie, se réjouit-il. Je n'ai pas changé, j'ai simplement cessé d'être bouffé par mes pulsions. J'avais besoin d'une aide physiologique autant que d'une aide psychologique. " Délié de " l'urgence de - ses - pulsions ", il a même trouvé le temps de s'investir dans une association d'aide aux personnes âgées. " C'est un peu comme racheter ma vie, dit-il. Je me rends utile et j'ai retrouvé une dignité. On me salue dans la rue et je me sens aimé comme jamais avant. " Il a récemment convenu avec son psychiatre et sa psychothérapeute de se sevrer progressivement, sous un contrôle strict, du traitement qu'il prend depuis deux ans. " Comme on ne peut pas réduire le médicament, on réintroduit progressivement de la testostérone pour voir ", dit-il. Antoine aimerait savoir s'il est " guéri ", s'il peut " mener une vie sexuelle et affective normale avec un autre adulte, car à moins d'être malade, un adulte doit savoir se contrôler ".

Certains médecins et psychiatres, tout en défendant le principe du recours au traitement hormonal pour prévenir le risque de crimes sexuels, se sont opposés au projet de loi. Ils défendent le libre consentement du patient et l’indépendance du médecin vis-à-vis de la sphère judiciaire. Enfin, un troisième article fait le point sur l’utilisation du traitement hormonal dans les autres pays européens, une utilisation qui repose le plus souvent sur le volontariat du patient et dont le refus ne peut être sanctionné d’une peine.

Le Monde, 18 novembre 2009: Entretien avec le docteur Bernard Cordier

—

Chef du service de psychiatrie de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), Bernard Cordier recourt à des traitements inhibiteurs de la libido, communément appelés " castration chimique ", pour certains de ces patients. Il explique dans quel cas ils sont indiqués et révèle leurs limites. Un traitement inhibiteur de libido peut-il être administré sous la contrainte comme le suggère le projet de loi sur la récidive ? Bernard Cordier : En France, les médecins ont un code de déontologie dont ils sont fiers, qui impose le consentement libre et éclairé des patients, et prévoit l'indépendance du médecin et le secret médical. Un autre de ses principes est que le bénéfice individuel doit primer sur le risque potentiel du traitement. En tant que psychiatre, je traite les troubles psycho-sexuels, je ne suis pas guidé par le code pénal. Si le traitement que je prescris permet au patient de négocier sa liberté avec la justice, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas indifférent à la protection d'autrui, mais dans l'exercice de mon métier, c'est l'indication médicale qui prime. Enfin, je regrette qu'une fois de plus, à l'occasion de drames, on renforce des lois ou on en crée d'autres sans même avoir testé les précédentes. Il est légitime de se focaliser sur le préjudice des victimes, mais l'émotion et la compassion ne constituent pas des critères d'évaluation fiables.

Sud Ouest, 16 novembre 2009: " Intensification de la castration chimique, pression mise sur les médecins; les médecins refusent d'être aux ordres "

—

Dominique Richard

« Peu de confrères libéraux acceptent de s'occuper des délinquants sexuels. Des centres médicaux psychologiques les refusent. Avec ce genre de loi qui nous place en position d'apprentis sorciers, on trouvera de moins en moins de médecins pour les prendre en charge », lâche le docteur Florent Cochez. Ce psychiatre dirige à Bordeaux, au sein de l'hôpital Charles-Perrens, un service spécialisé dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles). Il n'est pas hostile par principe à la castration chimique. Il la pratique d'ailleurs depuis 2005. Mais de là à affirmer que c'est l'antidote à la dangerosité… À Charles-Perrens, ces traitements ne sont pas imposés mais proposés. Un dialogue s'instaure, les malades ont le temps de la réflexion et la possibilité de revenir en arrière après avoir accepté de subir des injections. « Le soin consiste à réconcilier un pervers avec son fonctionnement pour qu'il le contrôle et non pour qu'il en devienne l'esclave complaisant », relève Pierre Lamothe, chef du service médico-psychologique de Lyon. Les soignants craignent aujourd'hui que les délinquants sexuels ne se précipitent sur les médicaments pour mieux s'affranchir de tout travail sur eux-mêmes, la meilleure façon, pourtant, de prévenir la récidive. Au titre de médecin coordonnateur, le docteur Geffrault assure en Gironde l'interface entre les juges d'application des peines et les médecins traitants qui suivent les délinquants sexuels soumis à des injonctions de soins. « Le système ne marche pas si mal que cela. Les refus, les ruptures de traitement sont relativement rares. » Cela n'empêche pas les lois de s'empiler. « On vote un texte sans prendre le temps de faire le bilan du précédent, déplore Yvan Guitz, juge d'application des peines au tribunal de grande instance de Bordeaux. Aujourd'hui, on dispose pourtant de tous les outils pour suivre et contrôler les délinquants sexuels les plus lourdement condamnés. » De quoi charger la barque des juges d'application des peines, que les hommes politiques prennent pour boucs émissaires à la moindre récidive médiatisée. Si les moyens ne suivent pas, ces magistrats, à qui le ministère de la Justice demande, par ailleurs, de vider les prisons en multipliant les aménagements de peine, risquent fort d'ouvrir le parapluie et d'ordonner des soins à n'en plus finir. Inversement, du côté des soignants, l'angoisse de devenir des juges en blouse blanche devient prégnante. « La pression mise sur les médecins n'a jamais été aussi forte, déplore Florent Cochez. Alors que le soin doit être adapté à chaque patient, on se heurte à une loi qui systématise la prise en charge autour d'un enjeu : l'incarcération. C'est inquiétant. »

Agence France Presse: " Castration chimique: le volontariat de règle dans plusieurs pays européens "

—

La prise de traitements médicamenteux antihormonaux pour limiter les risques de récidive des délinquants sexuels reste basée sur le volontariat dans six pays européens souvent cités en référence dans ce débat. En Allemagne, au Royaume-Uni, Belgique, Danemark, Espagne et Suède, "la castration chimique n'est jamais imposée", souligne l'analyse du service des études juridiques du Sénat publiée la semaine passée. Dans ces pays, "la castration chimique peut constituer un élément du traitement administré aux délinquants pendant leur incarcération, une condition mise à leur libération conditionnelle ou un substitut à une peine de prison". "Dans tous les cas, elle repose sur le volontariat, est subordonnée à une expertise psychiatrique des intéressés et complète une psychothérapie", observent les auteurs de l'étude. Ces derniers rappellent que les pays examinés sont ceux auxquels "il est généralement fait référence dans le débat" sur le traitement médicamenteux des délinquants sexuels, dit "castration chimique". […]

Cet article restitue le point de vue de l’association « Institut pour la justice ». Celle-ci s’est exprimée en faveur du projet de loi proposé par le gouvernement et a même regretté que le durcissement du projet qui avait été opéré par les députés en commission n’ait pas été sauvegardé dans le texte final.

Agence France Presse, 4 février 2010: " Récidive: une association de défense des victimes pour un durcissement de la loi "

—

L'association de défense des victimes " Institut pour la justice" a "déploré que la commission des lois du Sénat ait refusé d'entériner le durcissement du projet de loi contre la récidive voté par les députés en première lecture. Les sénateurs considèrent aussi que "la prescription d'un traitement antihormonal relève de la compétence exclusive du médecin traitant", ce dernier ayant "la liberté d'informer le juge de l'application des peines du refus ou d'une interruption du traitement inhibiteur, alors que le projet de loi fixe une obligation". "Les sénateurs désavouent ainsi la Garde des Sceaux sur la castration chimique", estime l'Institut pour la justice. L'Institut pour la Justice, créé en 2007, revendique 160.000 sympathisants. Il est parrainé par le père d'Anne-Lorraine Schmitt, une jeune femme qui avait été mortellement agressée dans un RER et dont la mort avait relancé le débat sur la récidive.

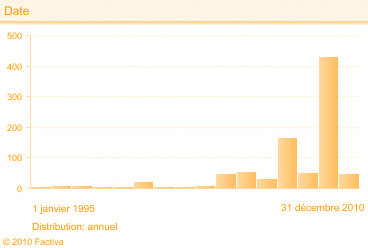

Nombre d’articles concernant la « castration chimique » publiés chaque année depuis 1995 (Source : Factiva) Ce graphique illustre l’intérêt tardif que la presse a porté à la possibilité d’utiliser le traitement hormonal pour lutter contre la récidive en matière de délinquance sexuelle. Alors que la controverse scientifique existait depuis plusieurs années, ce n’est qu’à l’occasion de faits divers exceptionnels, et des réactions qu’ils ont provoqué dans la sphère publique, que les médias se sont emparé du sujet. Ainsi le premier pic atteint en 2007 correspond à la première proposition législative visant à rendre la castration chimique obligatoire, déposée par Robert Debré. 2009, année la plus fournie en articles relatifs à l’obligation de la castration chimique pour les délinquants sexuels, est celle du viol et du meurtre de Marie Christine Hodeau, et de la relance de la proposition législative. Cette page a pour objet de présenter les différents arguments qui ont été mis en valeur dans la presse. Le choix des personnes interrogées, le ton employé par l’auteur et les points de vue avancés constituent les principaux critères qui nous ont permis de classer ces articles.