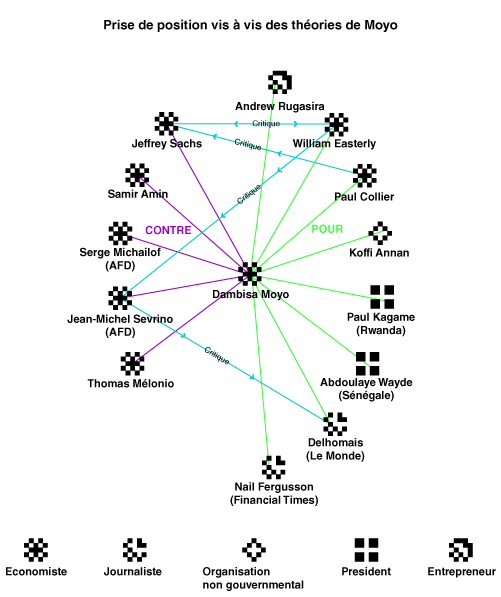

L’aide publique au développement est-elle efficace? Est-elle même utile? La question divise les économistes du développement mais aussi les politiques et les entrepreneurs. Si la question n’est pas nouvelle, Dambisa Moyo a brusquement ravivé le débat en 2008 lors de la publication de son livre "Dead Aid" traduit en français sous le titre de "L’Aide Fatale". Soutenue par Niall Ferguson, Kofi Annan, Paul Collier - avec quelques points de désaccord - elle est vivement critiquée par les ONG de l’aide au développement, l’Agence Française de Développement (AFD) et en particulier Jean Michel Severino mais aussi Jeffrey Sachs ou encore Samir Amin.

"L'aide fatale" de Dambisa Moyo

"Dans ce livre provocateur et implacablement documenté, Dambisa Moyo affirme que l'assistance financière a été et continue d'être pour une grande partie du monde en développement un total désastre sur le plan économique, politique et humanitaire. Entre 1970 et 1988, quand le flux de l'aide à l'Afrique était à son maximum, le taux de pauvreté des populations s'est accru de façon stupéfiante : il est passé de 11 % à 66 %. Pourquoi? Adressée directement aux gouvernements, l'aide est facile à subtiliser, elle encourage la corruption à grande échelle et fragilise le pouvoir, objet des plus vives convoitises. Plus grave encore, l'aide sape l'épargne, les investissements locaux, la mise en place d'un vrai système bancaire et l'esprit d'entreprise. Dambisa Moyo propose une série de mesures souvent assez radicales pour sortir de cette spirale. On comprend pourquoi son livre a suscité de si vives réactions et débats au Nord comme au Sud et au cœur des institutions financières nationales et internationales."

"C’est l’aide qui porte en elle le mal qu’elle prétend combattre" - D. Moyo

“Aid can promote growth, but don't rely on it to do so” - Dani Rodrick

"L'aide publique au développement est une excellente méthode pour transférer de l'argent des pauvres des pays riches aux riches des pays pauvres" - Peter Thomas Bauer

"At the level of an individual project we can often show it is effective, but misses Moyo's point: that what matters is the overall impact on the society.” - Paul Collier

"This reader was left wanting a lot more Moyo, and a lot less Bono" - Niall Ferguson

"I think that Moyo's message is over-optimistic." Paul Collier

"A compelling case for a new approach to Africa" Kofi Annan

"Moyo is not offering a reasoned or evidence-based position on aid. (…) Moyo wants to cut aid off dramatically, even if that leaves millions to die." Jeffrey Sachs

"Mauvais ouvrage, car on aurait apprécié une charge plus construite, permettant de faire avancer le débat sur la qualité des politiques publiques." Jean Michel Severino

"On pourrait multiplier à l’infini les exemples d’ignorance porteurs de fautes de jugement de D. Moyo" Samir Amin

“Africa and African are not a practical experiment on possibilities (of aid)” D. Moyo

"“Dead Aid” chooses to push the envelope of absurdity, proposing a "world without aid" on a five-year timetable. Moyo does not detail the possible outcomes. But we can reliably predict one of them. Many now alive would be dead." Michael Gerson

"Les racines du malaise politique africain vont au-delà de la politique d'aide depuis l'indépendance." Francis Fukuyama dans Slate

Retour sur l’ouvrage

Moyo, fait le constat dans son ouvrage de l’inefficacité de l’aide: 1000 milliards de dollars d’aide ont été envoyés à l’Afrique ces cinquante dernières années, tandis que le revenu par habitant a décliné. Par ailleurs, 85 % de l’aide de la Banque mondiale est utilisée à d’autres fins que celles initialement prévues. La thèse de D. Moyo peut se résumer simplement au travers d’un exemple donné par Brice Couturier (France Culture) lors de l’émission du lundi 28 décembre 2009 " L'aide publique étrangère a-t-elle ruiné l'Afrique ? " (Rediffusion du 16 septembre 2009): "Un petit fabricant africain de moustiquaires a réussi à développer sa PME. Avec dix employés, qui font vivre chacun une quinzaine de parents, il produit 500 moustiquaires par semaine. Mais voilà qu’une vedette du show-bizz, Bob Geldof ou Bono, se met en tête de vaincre le paludisme. Il remue ciel et terre, fait des quêtes et des concerts, grâce auxquels il parvient à acheter 100000 moustiquaires qu’il envoie sur place. Personne ne veut plus acheter ses moustiquaires à notre petit fabricant; il est ruiné. Les 150 personnes que faisaient vivre sa société sont réduites à la mendicité. Lorsque, dans un an ou deux, les moustiquaires seront trouées, il n’y aura plus personne pour les réparer"

Dambisa Moyo distingue trois types d’aide: l’aide humanitaire ou d’urgence, l’aide caritative dispensée par des organisations de bienfaisance à des institutions sur le terrain et l’aide publique, bilatérale ou multilatérale. Pour l’auteur, cette dernière, telle qu’elle est actuellement prodiguée, est "fatale" car elle dérègle les marchés locaux, décourage les investisseurs et maintient l’Afrique dans une relation de dépendance vis-à-vis des pays développés. L’aide peut envoyer une petite fille à l’école mais elle ne peut pas produire de développement économique de long terme. Elle produit des incitations négatives. "Il n’y a pas un seul pays qui soit sorti de la pauvreté grâce à l’aide publique" dit-elle dans Le Figaro. L’aide a pour l’auteur des effets bien plus pervers que les bienfaits qu’elle est sensée apporter : développement de la corruption, détournements par les chefs d'État, maintien de ces États dans un état d’assistance permanente qui les pousseraient à ne plus faire d’efforts, développement des guerres civiles pour s’approprier l’aide, distorsion de la concurrence locale ou encore phénomènes d’inflation. L’auteur est cependant beaucoup critiquée en raison de sa très grande confiance en la "main invisible" du marché.

Une proposition innovante

Mais l’auteur ne se contente pas de cette critique. Dans la deuxième partie de son livre, D. Moyo propose des solutions, en parallèle d’une réduction progressive de l’aide: les emprunts obligataires sur les marchés de capitaux, le commerce avec les pays développés (à l’heure actuelle, l’Afrique ne représente que 1 % des échanges mondiaux), le microcrédit et l’aide chinoise (pour la construction d’infrastructures). Elle appelle à des sources de développement plus "responsabilisantes".

Pour quelle raison l’auteur s’intéresse-t-elle à l’aide chinoise? D. Moyo part tout d’abord du constat que le nombre d'infrastructures routières de bonne qualité a augmenté de façon significative avec la présence de la Chine. Ces investissements lourds ne font en échange de marchés commerciaux ou de matières premières.

Elle ajoute: "Dans un monde idéal, ce dont ont besoin les pays pauvres, les pays situés tout au bas de l’échelle, ce n’est pas d’une démocratie avec ses partis multiples, c’est d’un dictateur bienveillant décidé à impulser les réformes nécessaires pour donner une impulsion à l’économie.". Elle cite à l’appui le cas des économies asiatiques (Chine, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Singapour, Taïwan et Thaïlande). La démocratie n’est pas le préalable de la croissance, c’est au contraire le développement qui est le préalable de la démocratie, et ce dont le développement n’a pas besoin, c’est de l’aide pour l’auteur.

Wen Jiabao, premier ministre chinois, s’est intéressé au travail de Dambisa Moyo. Il a déclaré au sommet de coopération Chine-Afrique en Égypte "I have read a book titled Dead Aid written by Dambisa Moyo. The author talks about her personal experiences and draws the conclusion that China's assistance to Africa is sincere, credible, practical and efficient and is welcomed by the African people. I am confident that time will prove that friendship and cooperation between the Chinese and African people has a bright future." (J'ai lu un livre intitulé "L'Aide Fatale" écrit par Dambisa Moyo. L'auteure parle de son expérience personnelle et tire la conclusion que l'assistance qu'offre la Chine en Afrique est sincère, pratique, efficace et bien accueillie par le peuple Africain. Je suis persuadé que le temps montrera que cette amitié et coopération entre les peuples Chinois et Africain aura un bel avenir)

Pierre Jacquet, directeur de la Stratégie et chef économiste à l’AFD, évoque, dans un numéro de la lettre des économistes de l'AFD, le passage d'un consensus à un autre. "Le consensus de Pékin", observe-t-il, "se pose progressivement en alternative, plus séduisante, au consensus de Washington". Tous deux reposent sur les mêmes fondements : la promotion de la stabilité, du développement et des réformes. Mais l'ordre des priorités diffère. Là ou l'Occident place en premier lieu les reformes, dont devraient découler le développement et la stabilité, "Pékin donne la priorité à la stabilité, considérée comme un préalable au développement et, in fine, aux réformes."

Un débat plus ancien

Son idée n’est pas nouvelle. En réalité, D. Moyo se revendique de Peter Thomas Bauer (1915-2002), économiste hongrois, spécialiste d'économie du développement connu pour s'être opposé à la théorie selon laquelle l'aide publique au développement serait le meilleur moyen de soutenir les pays en voie de développement et pour avoir mis en lumière l'importance des droits de propriété. Il constate d'abord que ces aides, loin d'extraire les habitants de la pauvreté, les y enfoncent davantage. De surcroît, les dirigeants politiques locaux sont ceux qui bénéficient largement de ces subventions, puisqu'il s'agit en vérité d'aide intergouvernementale. "L'aide publique au développement est une excellente méthode pour transférer de l'argent des pauvres des pays riches aux riches des pays pauvres".

Les différentes visions de l’aide au développement

L’aide fatale de D. Moyo n’est pas le premier livre sur le sujet et ne sera certainement pas le dernier. En revanche, il positionne son auteur au sein d’une controverse large portant sur l’efficacité de l’aide. On essayera ici de présenter les différentes positions tenues par les acteurs majeurs de ce débat, ceux là même qui avaient fait part de leur opinion lors de la parution du livre de l’économiste zambienne.

En matière d’aide au développement, il existe quatre grandes écoles de pensée. Celle de Jeffrey Sachs, tout d’abord, qui réunit les adeptes du "Big Push" quantitatif de l’aide, les organisateurs des Objectifs du Millénaire ainsi que les agences d’aide. La seconde est celle de William Easterly et Dambisa Moyo qui, avec leurs partisans, considèrent l’aide comme inefficace. On peut également évoquer l’approche "institutionnaliste" du développement de Dani Rodrik et enfin celle développée par Esther Duflo et Abhitjit Banerjee notamment à travers le Poverty Action Lab (J-PAL) spécialisé dans des évaluations aléatoires d’impact.

Jeffrey Sachs

Voir biographie Jeffrey Sachs, auteur de "The End of Poverty", récuse la thèse de Moyo selon laquelle l’aide en Afrique est inefficace et nuit à son essor économique. Il lui répond d’ailleurs dans le Huffington Post dans l’article “Aid Ironies”:

"Moyo is not offering a reasoned or evidence-based position on aid. Everybody that deals with aid wants to promote financial transparency and market-led growth, not aid dependency. We and others have recommended many successful mechanisms to limit corruption and ensure that aid reaches the recipients, as is happening in the disease-control programs.” ( Moyo n'offre pas une position raisonnée et prouvée à propos de l'aide. Tout ceux qui on affaire avec l'aide veulent promouvoir la transparence financière et la croissance induite par le marché, non la dépendance de l'aide. Nous et d'autres spécialistes avons recommandé beaucoup de mécanismes, dont le succès est prouvé, pour limiter la corruption et pour s'assurer que l'aide touche réellement ceux qui en ont besoin, comme pour les programmes de contrôle des épidémies par exemple)

D. Moyo, dans le même journal, s’est empressée de lui répondre: "Jeffrey Sachs's latest posting is just the latest example of using this tactic to obfuscate the facts and avoid addressing the fundamental issues regarding aid's manifest failure to deliver on its promise of generating growth and alleviating poverty in Africa." (La dernière publication de Jeffrey Sachs est un exemple de l'utilisation de cette tactique d'occulter les faits et d'éviter les enjeux fondamentaux des promesses non tenues de l'aide en ce qui concerne la croissance et la diminution de la pauvreté en Afrique)

Elle ajoute: "And though I am responding here in order to refute his arguments, as a fellow economist, I intend to rely on logic and evidence to make my argument and show Mr. Sachs the professional courtesy that he has failed to show to me." (Et même si je réponds ici afin de réfuter ses arguments, en tant que collègue économiste, je fonde mes arguments sur de la logique et des preuves et je montre à M.Sachs la courtoisie professionnelle dont il n'a pas fait preuve à mon égard.).

Michael Gerson soutient Sachs dans sa critique:

"If Moyo's point is that some aid can be bad, then it is non-controversial. If her point is that all aid is bad, then it is absurd. The productive political agenda is to increase the good while decreasing the bad. The productive academic debate is distinguishing between them. Instead, Dead Aid proposes a 'world without aid' on a five-year timetable. Moyo does not detail the possible outcomes. But we can reliably predict one of them: [without aid], many now alive would be dead." (Si la thèse de Moyo est qu'une partie de l'aide est mauvaise, alors il n'y a pas de controverse. Si sa thèse est de dire que toute l'aide est mauvaise, alors c'est absurde. Le débat académique utile fait la distinction entre ces deux positions. A la place, L'Aide Fatale propose un "monde sans aide" pendant 5 ans. Moyo ne détaille pas les conséquences possibles. Mais nous pouvons en donner une: [sans aide] beaucoup de personnes vivantes actuellement mourront).

Revenons à Jeffrey Sachs, directeur des Objectifs du Millénaire et partisan du "Big Push", il défend fermement l’aide contre les attaques de D. Moyo et W. Easterly.

Les économistes du développement des années 50 étaient, dans leur majorité, adeptes de la théorie du "Big Push" considérant que seul un effort massif d’investissement financé par l'aide internationale pouvait sortir les pays les plus pauvres de la trappe à pauvreté (mesurée par une absence totale et durable de croissance) dans laquelle ils sont enfermés. Le rapport des Nations Unies sur les Objectifs du Millénaire de janvier dernier a renoué avec cette approche. Pourtant, l'économiste américain William Easterly a montré qu’aucun pays ne connaît de trappe à pauvreté.

Enfin, dans la controverse : "Free Distribution or Cost Sharing", Sachs se range parmi les partisans du "Free Distribution".

William Easterly

Voir biographieWilliam Easterly a exprimé son grand scepticisme vis-à-vis des pratiques courantes de l'aide au développement. Dans "The Elusive Quest for Growth", il analyse les causes de l'échec de l'aide dans la plupart des pays pauvres, qui ont été incapables de produire une croissance économique durable. Il évoque l’échec des différentes mesures proposées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, présentées alors comme des "solutions miracles" et qui n'ont pas réussi. Parmi celles-ci, l'annulation de la dette des pays pauvres. Easterly rappelle que cette approche, consistant de fait à transférer de l'argent à des gouvernements incapables et corrompus. En tant qu’économiste néolibéral, il croit en les vertus du marché.

Dans son livre "White Man's Burden" (référence au Fardeau de l'homme blanc de Kipling), W. Easterly établit une critique minutieuse de l’argument de J. Sachs selon lequel les pays pauvres sont emprisonnés dans le “piège de la pauvreté”, sans espoir de sortie autre que l’aide étrangère. L’économiste présente des preuves statistiques qui confirment ses dires: de nombreux marchés émergeant parviennent à se développer sans l’aide étrangère proposée par J. Sachs. Cette idée fait écho à celle de Dambisa Moyo qui rappelle que lorsque J. Sachs était sont professeur à Harward, il soutenait, à propos de pays tels que la Russie, la Pologne et la Bolivie que: "the path to long-term development would only be achieved through private sector involvement and free market solutions" (Le chemin vers le développement à long terme ne sera achevé qu'en passant par le secteur privé et les solutions de libre marché). W. Easterly soupçonne les missions de bienfaisance de Bob Geldof et Bono d’être une forme de post-colonialisme et d’avoir une visée messianique. L’auteur distingue deux types de donateurs : les "planificateurs", qui veulent imposer de vastes plans du haut vers le bas (ce sont les auteurs des "Objectifs du Millénaire" dont Sachs est le directeur par exemple) et les "chercheurs", qui recherchent des solutions émergentes, du bas vers le haut, à des problèmes spécifiques. Ces derniers cherchent des solutions concrètes aux problèmes que les gens rencontrent chaque jour sur le terrain et cherchent à améliorer leur vie. Il présente les "planificateurs" comme des utopistes tandis que les "chercheurs" sont plus réalistes en se concentrant sur des solutions viables au coup par coup. Pour Easterly, les "chercheurs" ont beaucoup plus de chances de réussir. Il est très critique vis-à-vis de la politique de la Banque Mondiale et du FMI. Ainsi, il se range en faveur des méthodes à forte validité interne, très précises, autrement dit les expériences aléatoires.

Pour Jacques Giri, la vision de W. Easterly reste un peu étroite dans le sens où son argumentaire est organisé comme si l’économie était une discipline qui se suffisait à elle-même et n’avait pas à interagir avec des considérations sur les structures et les modes de fonctionnement des sociétés. Cependant, cette critique peut sembler exagérée car dans ses travaux, Easterly montre que la qualité des institutions politiques est un facteur bien plus important pour le développement qu'une arrivée d'aides massive.

Paul Collier

Voir biographieSon livre "The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It", a été comparé à celui de Jeffrey Sachs ("The End of Poverty") ou encore celui de William Easterly ("The White Man's Burden"). Trois livres influents qui mènent une réflexion sur les avantages et les inconvénients de l’aide au développement. En microéconomie, P. Collier s’est intéressé en particulier au développement rural mais il a également produit une série d’articles dans "Political Economy" sur la manière de restreindre l'État. A propos de l’aide, d’après Thomas Mélonio, il évite soigneusement deux discours radicaux opposés qu’il attribue respectivement à la gauche et à la droite: le discours de "volonté de rédemption post-coloniale du Nord" par l’aide et, à l’inverse, la critique systématique d’une aide jugée inefficace. Une manière donc de critiquer à la fois Jeffrey Sachs, le "Big Push" et William Easterly. Paul Collier propose par ailleurs une évolution dans l’aide apportée à un pays en fonctionne de son avance dans le processus de transition avec une aide projet dans les pays en difficulté, une assistance technique dans les pays qui entament un décollage, et une aide budgétaire au delà. Dans son livre "The Bottom Billion" l’économiste part du constat qu’il ne s’agit plus d’aider les 80 % d’habitants pauvres de la planète, comme ce fut le cas dans les années 1980, il faut aujourd’hui se préoccuper des 20 % d’humains qui le restent, résidant pour la plupart en Afrique subsaharienne.

Parmi les différentes écoles de pensée décrit précédemment, P. Collier a une position intermédiaire. Il considère l’aide comme utile, ses calculs indiquant que l’APD a permis d’augmenter de 1 point par an en moyenne la croissance des pays les moins avancés. Néanmoins, l’économiste trouve un certain excès d’optimisme chez Jeffrey Sachs.

Parallèlement, il plaide pour une implication plus forte des agences d’aide dans les pays en développement à condition toutefois que soient modifiés leurs systèmes internes d’incitation et de gestion des carrières.

Dani Rodrick

La phrase choc de Dani Rodrick “Aid can promote growth, but don't rely on it to do so” (L'aide peut promouvoir la croissance mais ne comptez pas sur elle pour le faire) résume sa vision de l’aide. Il a montré qu’on ne pouvait trouver qu’une preuve peu robuste entre l’entrée d’aide et la croissance économique. Il n’y a pas non plus de preuve selon laquelle l’aide fonctionne mieux dans un meilleur environnement politique ou géographique.

D. Rodrick est un institutionnaliste. L’institutionnalisme historique, celui de North et Weingast, Haber, Acemoglu, De Soto, entre autres, a comme référence principale le capitalisme tel qu’il existe aux États-Unis. Néanmoins, il est considéré désormais comme un type de capitalisme, et non pas un modèle idéal (Hall et Soskice, Boyer, Amable). Le capitalisme des États-Unis est un capitalisme libéral où le marché et un système financier très développé dominent. La flexibilité du marché du travail et la faiblesse de la politique sociale en sont complémentaires.

L’économiste américain Dani Rodrik observe ainsi: "La Chine et l’Inde ont certes accru leur recours aux forces du marché, mais leurs politiques sont demeurées très conventionnelles. Avec leurs niveaux élevés de protectionnisme, leurs privatisations plus que modérées, leurs politiques industrielles ambitieuses et leurs politiques fiscales et financières laxistes, ces deux économies faisaient difficilement figure d’exemples du consensus de Washington".