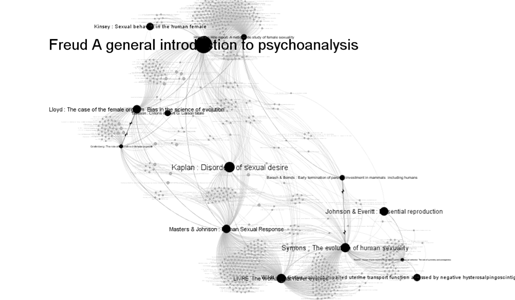

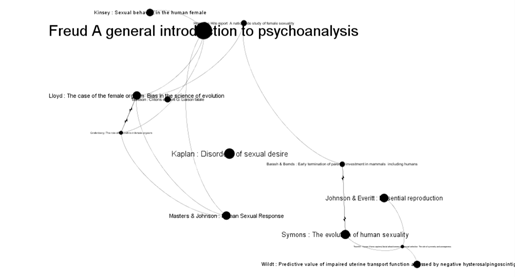

La première observation à faire est de tenter de distinguer des communautés à l’intérieur de la carte ; celles-ci sont peut-être plus visibles sur la version ne comportant pas les articles intermédiaires. On dénote au moins deux branches différentes : en bas à droite se regroupent principalement les chercheurs s’intéressant à l’origine évolutionnaire de l’orgasme. Ils ne sont reliés aux autres que par un lien avec le Rapport Hite. À gauche de celui-ci se déploie l’autre branche, qui se concentre sur les mécanismes et le fonctionnement de l’orgasme, à l’exception notable du livre d’Elizabeth Lloyd (The case of the female orgasm), qui bien que consacré aux théories évolutives, n’est cité uniquement par des travaux de biologie purement mécanique. Cela est peut-être dû au rejet des conclusions de Lloyd par les scientifiques évolutionnistes (qu’elle critique dans son livre, après tout) ; ou bien, il se trouve simplement que les travaux de ces scientifiques sont antérieurs au livre, et ne peuvent par conséquent pas le citer. En dehors des considérations de regroupement, apparaissent quelques particularités individuelles : deux nœuds notamment sont isolés (en termes de liens directs) des autres : il s’agit de d’Odile Buisson (Clitoris et point G : liaison fatale), et de Kaplan (Disorders of sexual desire). L’isolation de Kaplan sur ce plan est compensée par sa grande connectivité en terme de liens secondaires ; en revanche, l’isolation de Buisson est complète, et s’explique par la langue utilisée dans son article, là où tous les autres sont en anglais (bien que pas forcément anglophones à l’origine). Mais les liens secondaires permettent de la situer parmi les « fonctionnalistes ». En revenant à la carte complète, on s’aperçoit que les camps ne sont pas aussi clairement délimités qu’on aurait pu le penser, mais globalement la partie en haut à gauche et la partie en bas à droite sont reliés par un réseau très lâche d’articles indirects. Seule exception impressionnante à cette règle, la proximité du livre de Sarah Hrdy (The Women that never evolved) avec les travaux de Masters & Johnson (Human sexual response), qui sont par conséquent beaucoup plus bas que les autres « fonctionnalistes », et tirent avec eux l’article de Kaplan. On peut expliquer cet artefact par la tendance du livre de Hrdy à déborder de la science évolutionniste pour s’aventurer dans le domaine de la sexualité féminine et même du féminisme. Le schéma complet permet un autre observation autour du livre de Freud (A general introduction to psychoanalysis) et du Rapport Hite : ceux-ci sont en effet particulièrement proches, formant le plus gros pôle d’articles secondaire de la carte. En effet, Hite s’attache avec vigueur à réfuter les thèses de Freud en ce qui concerne la distinction orgasme vaginal-clitoridien ; elle se concentre aussi sur les aspects psychologiques et sociaux de la sexualité (comment elle doit être vécue), terrain qu’elle partage avec Freud. Par conséquent, ils forment à eux deux une sous-communauté à l’intérieur des « fonctionnalistes », celle des mécanismes psychologiques derrière l’orgasme. Cependant, les observations concernant Freud doivent être partiellement nuancées : le livre où celui-ci évoque l’orgasme étant son Introduction Générale à la Psychanalyse, or celui-ci couvre un terrain bien plus vaste que notre controverse ou même que les disciplines qui l’englobent ; de manière générale, l’influence de Freud dans le milieu académique en général est bien plus grande que celle de tous les autres auteurs du corpus (comme le montre le h-index de son nœud, disproportionné). En conclusion,En dehors des quelques artefacts que nous avons noté, les conclusions à retirer ne sont pas révolutionnaires mais confirment une tendance que nous avons pu rencontrer au long de nos recherches : il semblerait que les scientifiques travaillant sur les origines évolutionnaires de l’orgasme féminin soient relativement isolés de ceux travaillant sur comment fonctionne ce même orgasme. D’autre part, il apparait clair que sur le plan scientifique, notre controverse est très largement non-française et majoritairement américaine (on retrouve tout de même des Européens comme Ludwig Wildt, allemand). Mais il faut prendre ces conclusions avec des pincettes, à cause du biais introduit par notre méthode : Google Scholar et sa base de données sont très récent (2004), alors que les articles qui nous intéressent remontent à 1950 (en dehors de Freud qui bénéficie toujours d’une notoriété immense bien qu’ayant publié en 1920) : les références d’articles que nous utilisons ici sont donc souvent des rééditions, il est possible que certains aient « perdu » des citations secondaires.