Problématiques scientifiques

Dans notre controverse sur les effets sanitaires de l’exploitation de l’uranium, la question de la méthodologie de la mesure de la radioactivité et des doses de référence est essentielle. Pour en savoir plus, nous avons interviewé Didier Gay (IRSN)(interview)

On n’abordera ici que la question de la radioactivité, et non les autres facteurs de toxicité chimique liés à l’industrie de l’extraction de l’uranium. Pour cet entretien, nous nous sommes plus précisément concentrés sur les sites d’extraction en France, qui ont comme particularité d’être dans la phase de « l’après-exploitation », et pour lesquels on bénéficie d’un certain recul sur les conséquences de l’activité minière.

La complexité de la mesure de l’exposition à la radioactivité ajoutée

Didier Gay a beaucoup insisté sur la complexité de la mesure de l’exposition à la radioactivité. Il a souligné en premier lieu la différence entre radioactivité « naturelle » et la radioactivité « ajoutée ». Pour calculer l’exposition d’un d'individu à la radioactivité, il ne suffit pas pour l’IRSN d'utiliser un compteur Geiger et d’effectuer une mesure en un point donné. L’exposition se calcule sur une période donnée : un an, un mois, un jour, voire une heure. La radioactivité ajoutée « acceptable » (terme du CIPR) selon la réglementation est de 20 millisieverts par an pour un travailleur du nucléaire et de 1 millisievert par an pour un citoyen lambda.

M. Gay a souligné la difficulté de mesurer l’exposition d’un individu à la radioactivité produite par l'industrie de l'extraction de l'uranium, car pour la mesurer il faut d’abord calculer son exposition à la radioactivité dite « naturelle » (de 2 à 3 millisieverts par an), ainsi que toutes les autres sources de radioactivité « ajoutée » qui pourraient le toucher : imagerie médicale, matériaux de construction… M. Gay utilise à de nombreuses reprises l’expression « quantifier un éventuel excès de risque » qui induit l'existence d'un risque déjà présent dans la nature, et la possibilité d'une mesure d'un "excès" "acceptable": « Et pour les populations, il faut que l’ensemble des activités nucléaires - donc ce n’est pas UNE activité nucléaire mais L’ENSEMBLE des activités nucléaires - ne doive pas induire pour la population une exposition qui se rajoute à l’exposition - existante par ailleurs - au-delà d’un niveau d’un millisievert par an.»

La sous-controverse sur les doses de référence

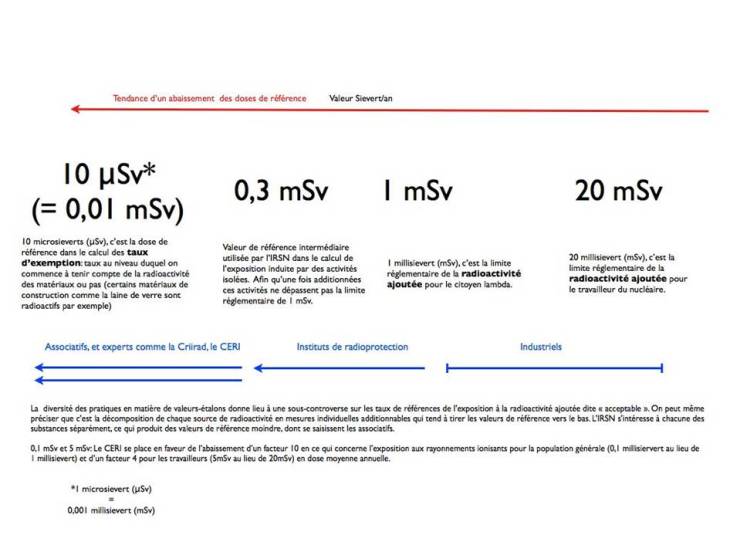

Dans la pratique, pour calculer individuellement ces sources de radioactivité, les experts ont utilisé des valeurs intermédiaires pour divers usages, qui donnent elles-mêmes lieu à une sous-controverse:

Le 0,3 millisievert

La limite de 1 millisievert de radioactivitée ajoutée pour la population équivaut pour les industriels à un droit à polluer dans des limites acceptables. Mais cette limite de 1 millisisvert ne peut pas être atteinte par une unique activité industrielle, car d’autres sources de radioactivité viennent s’ajouter : l’activité minière, mais également les zones de retraitement des déchets radioactifs, la radiographie médicale, l’exposition aux matériaux de construction comme la laine de verre… Comment partager ce droit à polluer de 1 millisievert ? L’IRSN utilise une valeur intermédiaire de référence : le 0,3 millisievert. Ainsi, chaque activité ne doit pas dépasser cette limite. Pour Didier Gay ce 0,3 « constitue un élément de brouillage supplémentaire ».

Les 10 microsieverts

Des valeurs plus faibles ont également été utilisées au sein des dispositifs de radioprotection, comme par exemple le microsievert (0,01 millisievert), utilisé notamment pour le calcul des « taux d’exemption » (calcul des taux au niveau desquels on commence à tenir compte de la radioactivité des matériaux ou pas). Le taux d'exemption le plus utilisé est celui des 10 microsieverts pour chaque source de radioactivité. Ces valeurs plus basses ont eu pour effet de tirer la référence du 1 millisivert (ajouté) vers le bas, et donc d'établir un niveau d'exigence plus élevé: « L’une des difficultés c’est qu’il peut y avoir une tendance … - c’est ce qu’a tendance à faire la Criirad - c’est de considérer que le bon niveau pour établir des comparaisons c’est éventuellement ces dix microsieverts. Là il peut y avoir une interprétation un peu abusive qui consiste à dire (que), si on cherche à ne pas avoir d’effet, il faut se placer à ce niveau là ».

On voit ainsi, dans un premier temps, que la diversité des pratiques en matière de valeurs-étalons donne lieu à une sous-controverse sur les taux de références de l’exposition à la radioactivité ajoutée dite « acceptable ». On peut même préciser, dans un deuxième temps, que c’est la décomposition de chaque source de radioactivité en mesures individuelles additionnables qui tend à tirer les valeurs de référence vers le bas. Les doses de référence deviennent des objets à part entière dont se saisissent les acteurs afin de faire valoir leur point de vue. Ainsi les acteurs peuvent déclarer que l’activité d’un industriel dépasse de 5 ou 10 fois la dose « acceptable », en se conformant à une dose de référence moins élevée que la dose de référence réglementaire, alors que l’activité de l’industriel respecte les normes réglementaires.

Areva utilise à sa manière la rhétorique des doses de références moins élevées que les doses réglementaires. En effet, lors de notre entretien, Florent Vial, directeur de communication adjoint des activités minières du groupe Areva, tenait le discours du « plus », du nous-allons -plus –loin-que-les-limites-réglementaire. « Ce qui est sûr et ce qui, c’est qu’on se conforme évidemment aux lois nationales et internationales et dans la plupart des cas on va encore même plus loin, je ne peux pas vous répondre pour le Gabon mais le Niger par exemple si on parle de radioprotection on a des comment dire des lois internationales qui imposent que les salariés qui voilà interviennent dans ce type d’exploitation ne reçoivent pas plus de 50 millisieverts par an de doses rajoutées, voilà donc on se conforme à la loi internationale, ensuite on a la loi du Niger qui dit que la dose ajoutée de doit pas dépasser 20 millisieverts autrement plus exigeant et Areva s’est fixé un objectif encore plus ambitieux et la dose ne doit pas dépasser 18 millisieverts Donc tout ça, c’est imposée cette règle là et cette règle doit être respectée et c’est-à-dire que tous les salariés sont équipés de dosimètres à la fin de l’année et qu’on se retrouve avec une moyenne de 17 millisieverts. Donc on est en termes de radioprotection je dirais exemplaires sur la protection des salariés surtout pour les suivis. C’est la même chose pour les populations riveraines puisque là on a aussi des lois internationales qui sont répressives qui imposent qu’autour de cette exploitation la dose ajoutée ne dépasse pas par rapport aux doses que reçoivent les gens naturellement puisqu’on est dans des zones uranifères donc on a des rayonnements naturels qui sont là… donc la dise ajoutée par rapport aux doses qu’on peut prendre naturellement ne doit pas dépasser un 1 millisievert et de la même façon on se conforme aux lois internationales… »

Mais la référence de 18 millisieverts n’est jamais citée par les autres experts scientifiques qu’Areva.

Basculement de l’expertise scientifique

Cette sous-controverse sur les mesures de référence dans le calcul de l’exposition à la radioactivité est donc fondamentale pour notre controverse car elle représente la perspective d’un basculement de l’expertise scientifique industrielle à l’expertise scientifique institutionnelle (en particulier de l’IRSN) et associative (en particulier de la Criirad). Les deux acteurs contribuent à faire baisser les doses de référence réglementaire et à faire reconnaître leurs nouvelles doses comme la norme:

- l’un pour des raisons pratiques = l’IRSN, dans le cadre de sa mission de radioprotection étendue à toutes les sources de radioactivité;

- et l’autre pour des raisons stratégiques = la Criirad, qui parvient ainsi à se positionner sur le registre de la dénonciation («Areva dépasse les doses ‘‘acceptables’’ d’un facteur de *tant*»)

- Cette sous controverse sur les valeurs de référence pour le calcul de l’exposition à la radioactivité est l’un des rares point qui permettent une réactivation de la controverse sur l’industrie de l’extraction sans passer par la centralisation du débat d’experts par Areva.

Rhétorique de la complexité du calcul scientifique VS étiologie populaire

Au cours de notre enquête, nous avons constaté que l’on pouvait classer les preuves mobilisées en deux types : les preuves issues du calcul et les preuves issues de l’expérience. On aura noté que, dans notre entretien avec M. Gay, le registre lexical de l’expérience « sensible » (témoignages des populations locales, des mineurs…) était écarté au profit du registre du calcul et de sa complexité ; alors que, pour un acteur comme Marc Ona de Sherpa, les arguments reposent et se mobilisent davantage sur l’expérience : « Le débat a commencé par les plaintes au niveau local » nous a-t-il rappelé en interview.

Sur cette question des arguments relevant du registre scientifique de la mesure et du calcul, Yves Marignac, de Wise, s’accorde avec Didier Gay, en nous déclarant, lors de son interview, que l’expertise scientifique est le seul « véritable ticket d’entrée » de la controverse et des débats. Mais les différents acteurs ne reconnaissent pas l’indépendance de tous les experts. Et certains remettent donc en cause leur légitimité à s’exprimer. À cet égard, Alain Joseph (hydrogéologue ayant travaillé pour l’AIEA, également interviewé au cours de notre enquête) a déclaré ne considérer que les études de la Criirad comme sources d’expertise indépendante. Un point de vue partagé par de nombreux acteurs associatifs proches des victimes ou défenseurs de l’environnement.

Pour Didier Gay, le choix de privilégier les preuves de l’expérience ou celles du calcul est également une question politique. Il prend pour exemple le cas des données sur le nombre de cancers avérés en Limousin croisées avec les données d’exposition sur les anciens sites d’extraction (proximité géographique, participation à l’activité minière…). « Disposer de données c’est utile, être capable de les interpréter c’est un vrai défi. Et le choix de favoriser l’existence de ces données ou pas c’est un débat un peu permanent, notamment auprès des pouvoirs publics parce que ça a une incidence, notamment en termes de moyens, d’interprétation et de communication de ces données ». Ainsi, l’IRSN a tendance à privilégier l’absence de lien causal entre exposition et pathologies sur la base de l’argument de la complexité du calcul de l’exposition et du croisement avec les données sur le cancer. Alors que les associatifs privilégient le registre des témoignages individuels et leur additionnement pour créer un effet de nombre : les victimes racontent la perte de plusieurs proches dans la même année, et rattachent ces événements à l’industrie de l’extraction.

L’innapropriation de l’utilisation du registre des cancers : La comparaison avec le sonomètre.

Ainsi, pour statuer sur le lien de causalité entre exposition et pathologies, l’IRSN a tenté d’utiliser, en France, le registre des cancersun outil selon Didier Gay, que l'on n'est pas encore en mesure d'utiliser efficacement. Pour nous expliquer l'innapropriation de l'outil, il utilise la comparaison avec le sonomètre.Ainsi l'outil est aussi inapproprié que si l'on utilisait un sonomètre pour repérer les véhicules les plus polluants. « On recherche quelque chose [pour] mettre en évidence un excès de risque attribuable à un certain nombre de facteurs, mais on dispose pour ça d’un outil dont on est pas sûr qu’il permettre de faire ça. C’est à dire au risque de mesurer un bruit (…) et de tirer des conclusions (…) qui seraient complètement fausses c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas de réalité scientifique derrière ça. ».Ainsi, pour l'interviewé, utiliser le registre des cancers aurait pour effet de hâter des conclusions visant à établir un lien entre exposition et pathologies, alors que la radioactivité n’est pas le seul facteur de cancers.

Le modèle des effets des rayonnements ionisants remis en question

Le modèle de référence actuel sur les effets des rayonnements ionisants, défini par le CIPR, se base sur les résultats de l’enquête de cohorte des survivants des bombes d’Hiroshima et Nagasaki, épisode où l’exposition n’était pas du tout de même nature: courte et intense. C’est un système de référence qui ne prend donc pas forcément en compte les maladies issues d’exposition sur le long terme à des doses moins importantes, et qui occulte l’irradiation interne (par ingestion de particules ionisantes : poussières… qui peuvent avoir un impact plus important sur des organes particuliers). « Le débat scientifique sur les effets des rayonnements ionisants est ancré en référence à un modèle épidémiologique élaboré il y a plus d’un demi-siècle à partir d’un événement – l’explosion des bombes atomiques américaines au Japon – sans rapport avec les formes ultérieures d’exposition chronique aux rayonnements ionisants. »Annie Thébaud-Mony, sociologue du travail, directrice de recherche à l’INSERM.

Le CERI propose un nouveau modèle d’interprétation de la relation entre radiations et cancer, qui fait l’hypothèse d’effets différents selon le type d’irradiation (interne/externe). Ce nouveau modèle réinterprète l’incidence des faibles doses en avançant que si les fortes doses détruisent les cellules, les faibles dosent provoquent la mutation des cellules, alors dangereuses pour l’organisme. En effet, le modèle de référence du CIPR prend essentiellement en compte le « système aigu » (fortes doses à court terme) de la contamination, et occulte le « système chronique » (faible doses sur le long terme). Cette hypothèse a pour incidence d’accentuer l’incidence des cancers liés au rayonnement ionisant. Le CERI se place donc en faveur de l’abaissement d’un facteur 10 en ce qui concerne l’exposition aux rayonnements ionisants pour la population générale (0,1millisiervert au lieu de 1 millisievert) et d’un facteur 4 pour les travailleurs (5mSv au lieu de 20mSv) en dose moyenne annuelle. Un groupe de travail a par ailleurs été constitué à l’IRSN pour la mise en débat des hypothèses du CERI.

Pathologies non-cancéreuses

Au début des années 1990,Yury Bandazhevsky conduit des travaux sur des pathologies non-cancéreuses qu’il soupçonne être l’effet de la contamination chronique des individus suite à Tchernobyl. Il travaille notamment sur la corrélation entre le taux de césium 137 et les altérations cardiaques des enfants. Il est arrêté à cause de ses travaux. Mais son arrestation va largement contribuer à les publiciser mondialement. Les scientifiques se penchent alors sur la problématique des faibles doses chroniques et des pathologies non-cancéreuses. Même si aucune étude scientifique n’a encore prouvé le lien causal entre exposition et maladies non-cancéreuses, l’IRSN travaille aujourd’hui dans cette voix avec ses programmes EPICE et ENVIRHOM, et recommande l’adoption d’une courbe différente par pathologie. La recherche à ce sujet n’en est qu’à ses tout débuts.

Ainsi, pour certains experts comme l’IRSN, la complexité de la mesure de l’exposition à la radioactivité devient ainsi un argument en faveur de l’incertitude du lien causal entre exposition et pathologies.En peignant le tableau d’une représentation complexe de la mesure de l’exposition à la radioactivité, et en la drapant d’incertitude, l’expert de l’IRSN étire au maximum le lien causal exposition-pathologie, jusqu’à ce que celui-ci apparaisse incertain.

Néanmoins, la sous-controverse sur les doses de référence, la remise en cause du modèle de la RLSS, et la recherche sur les faibles doses et les maladies non-cancéreuses ont pour effet de revoir à la baisse les doses de références réglementaires d’exposition à la radioactivité. Ainsi, en l’absence de résultats d’étude permettant de certifier l’existence de seuils d’exposition non-générateurs de pathologies, le discours général des instituts de radioprotection est un discours de prudence, en faveur de la baisse des doses limites d’exposition.